「痩せたい」——このシンプルな願いは、多くの人が一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。

鏡に映る自分の姿を見てため息をついたり、健康診断の結果に少し落ち込んだり。世の中には様々なダイエット情報が溢れていて、「どの方法が本当に自分に合っているんだろう?」「頑張っているのに、なかなか結果が出ない…」と悩んでいる方も少なくないはずです。

この記事では、そんな「痩せたい」と願うあなたのために、科学的な根拠に基づいた多様な痩せる方法を網羅的にご紹介します。

単なる流行りのダイエット方法ではなく、なぜ体重が増えるのかという基本的な仕組みから、食事、運動、生活習慣、そして近年注目される医療ダイエットまで、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

この記事でわかること✅体重が増減する基本的なメカニズム

✅健康的に痩せるための食事・運動・生活習慣のポイント

✅医療ダイエット(痩せる薬や痩身施術)のリアルな情報

✅自分に合った痩せる方法を見つけるためのヒント

情報に惑わされず、ご自身の体と向き合いながら、健康的で持続可能な方法で理想の体を目指すための一歩を踏み出しましょう。

GLP-1ダイエットを

GLP-1は食欲を抑え、満腹感を持続させることで「自然に食べすぎを防ぐ」新しい医療ダイエット。医師の管理のもと、安全かつ確実に理想の体重へ導きます。

✔食欲を自然にコントロール

無理な我慢なしで摂取カロリーを減らせる

✔医師管理で副作用リスクを最小化

専門医が体調・投与量をサポート

✔忙しい人も安心のオンライン診療

通院不要、自宅で続けられる※自由診療のため保険適用外/副作用・費用は医師にご確認ください。

痩せる仕組みを理解する:リバウンドしないための体重増減の基礎知識

「痩せたい」と思ったら、まず理解しておきたいのが体重が増えたり減ったりする基本的なメカニズムです。とてもシンプルに言うと、私たちの体重は「摂取カロリー」と「消費カロリー」のバランスで決まります。

- 摂取カロリー > 消費カロリー → 体重は増える

- 摂取カロリー < 消費カロリー → 体重は減る

- 摂取カロリー = 消費カロリー → 体重は維持される

これが大原則です。では、「消費カロリー」とは具体的に何でしょうか?主に以下の3つで構成されています。

- 基礎代謝 (約60-70%): 何もしなくても生命維持のために消費されるエネルギー(心臓を動かす、呼吸するなど)。筋肉量が多いほど高くなる傾向があります。

- 活動代謝 (約20-30%): 運動や日常生活の動作(歩く、家事をするなど)で消費されるエネルギー。

- 食事誘発性熱産生 (約10%): 食事を消化・吸収する際に消費されるエネルギー。

この中で最も大きな割合を占めるのが基礎代謝です。つまり、無理な食事制限で筋肉量が減ってしまうと、基礎代謝も低下し、かえって痩せにくい体になってしまう可能性があるのです。

なぜ太ってしまうのか?主な原因

体重が増える背景には、様々な要因が絡み合っています。

- 食生活の乱れ: 高カロリー・高脂肪・高糖質な食事の摂りすぎ、早食い、欠食など。

- 運動不足: 活動代謝が低下し、消費カロリーが減少する。

- 遺伝的要因: 太りやすい体質を受け継いでいる場合もありますが、生活習慣でカバーできる部分も大きいです。

- ホルモンバランスの乱れ: 特に女性は、月経周期や更年期などでホルモンバランスが変動し、食欲や代謝に影響が出ることがあります。

- ストレス: ストレスホルモン(コルチゾール)の影響で食欲が増したり、脂肪が蓄積されやすくなったりします。

- 睡眠不足: 食欲をコントロールするホルモンのバランスが崩れやすくなります。

最近では、腸内環境がエネルギーの吸収効率に関わることや、脂肪細胞が単なるエネルギー貯蔵庫ではなく、様々な物質を分泌して体に影響を与えることなども分かってきています。

太る原因は一つではないことを理解し、多角的なアプローチを考えることが大切です。痩せるには、まず自分の体と生活習慣を知ることから始めましょう。

摂取カロリー<消費カロリーだけでは説明できない理由

なぜなら、人間の体は省エネ設計になっているから。摂取カロリーを減らしすぎると、身体は「飢餓状態」と判断し、

- 基礎代謝を下げる

- 脂肪をため込みやすくする

といった防御反応を起こします。

また、年齢・筋肉量・ホルモンバランスなども代謝に影響。同じカロリーを食べても「太りやすい人」「痩せやすい人」がいるのはこのためです。

💡つまり、“食べる量”よりも“身体の仕組み”を整えることが、痩せる近道。

近年では、GLP-1(ジーエルピー・ワン)というホルモンが注目されています。これは小腸から分泌され、食欲を抑え、満腹感を持続させる働きをもつ物質。

このGLP-1を利用した医療ダイエットは、「努力しても痩せにくい人」に対してホルモンレベルからアプローチする新しい方法です。

ホルモンやストレスが体重に与える影響

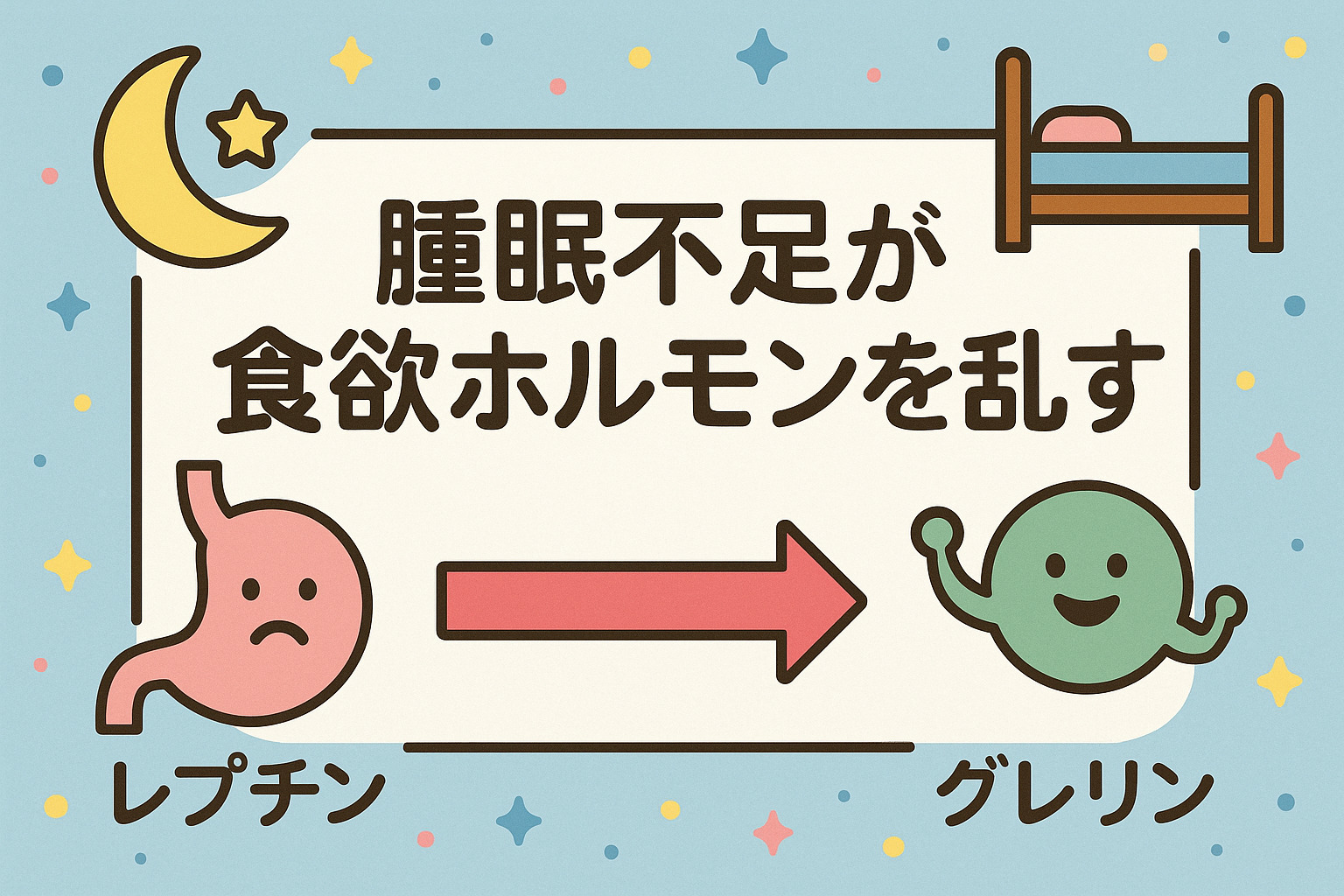

ダイエットがうまくいかない原因のひとつが、ホルモンバランスの乱れ。特に、次の3つが体重変化に大きく関わっています。

- レプチン:満腹を感じるホルモン。睡眠不足で分泌が減少

- グレリン:空腹を感じるホルモン。ストレスや不規則な生活で増加

- インスリン:血糖値をコントロール。過剰分泌で脂肪蓄積を促進

このように、ストレスや睡眠不足は“食べ過ぎ”を誘発し、太りやすい体質へと傾かせます。

GLP-1は、これらのホルモンのバランスを補助する役割を持ち、脳の満腹中枢に働きかけて過食を防ぐため、「我慢ではなく、自然に食べる量が減る」点が大きな特徴です。

💬 GLP-1ダイエットを始めるなら

「食欲が抑えられない」「何をしても痩せない」――そんな人は、GLP-1ダイエット外来で、ホルモンの働きを整える医療的サポートを受けるのがおすすめ。

医師の管理のもとで行うため、安全かつ効果的に“食べ過ぎの原因”を根本から改善できます。

【痩せる方法1】食事を見直す:健康的な食生活の基本

「痩せたい」と考えたとき、多くの人がまず思い浮かべるのが食事制限ではないでしょうか。

しかし、ただやみくもに食べる量を減らすだけでは、健康を損ねたり、リバウンドを招

いたりする可能性があります。ここでは、健康的かつ効果的な食事のポイントを解説します。

糖質を減らすだけではNG!バランスの取れた食事法

ダイエットで重要なのは、PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物の比率)。理想は下記の割合を目安に整えること。

- タンパク質:15〜25%(筋肉を維持し代謝を支える)

- 脂質:20〜30%(ホルモンバランスの維持に必要)

- 炭水化物:45〜55%(エネルギー源として必須)

また、糖質を極端に減らすと集中力の低下・便秘・肌荒れなどの不調も起こりやすくなります。

体脂肪を減らしたいなら「抜く」ではなく、「質を選ぶ」がポイント。白米→玄米、菓子パン→全粒粉パンなど、精製度の低い食品を選びましょう。

代表的な食事法とその特徴(地中海食、低糖質など)

| 食事法 | 主な特徴 |

|---|---|

| 地中海食 | 野菜・魚・オリーブオイル中心/バランス良好 |

| 低糖質食 | 炭水化物制限/短期効果あり |

科学的にも効果が注目されている食事法がいくつかあります。

- 地中海食: 野菜、果物、全粒穀物、豆類、ナッツ類、魚介類、オリーブオイルを豊富に摂り、赤身肉や飽和脂肪酸を控える食事法。心血管疾患のリスク低減効果などが報告されています。バランスが良く、続けやすいのが特徴です。

- 低糖質(ローカーボ)食: 炭水化物の摂取量を制限し、タンパク質や脂質の割合を増やす食事法。短期間での体重減少効果が報告されていますが、長期的な安全性や効果については専門家の間でも議論があります。実施する場合は、良質な脂質やタンパク質を選び、食物繊維もしっかり摂ることが重要です。

⚠️多くの方が見落としがちなポイント:調理法にも注目!同じ食材でも、調理法によって体への影響が変わることがあります。例えば、高温で長時間加熱する調理法(揚げる、炒めるなど)は、AGEs(終末糖化産物)という物質を生成しやすくします。AGEsは老化や生活習慣病に関与すると言われているため、蒸す、茹でる、煮るといった調理法を意識するのも良いでしょう。

時間栄養学で“食べても太りにくい時間帯”を活用

人の体には、「体内時計」=代謝のリズムがあります。

このリズムを無視すると、同じ食事でも太りやすくなることがわかっています。

▶ 太りやすい時間帯: 夜〜深夜(代謝低下・脂肪蓄積が進みやすい)

たとえば同じおにぎりでも、朝食で食べるのと夜食で食べるのでは、脂肪のつき方が変わります。

夜22時以降の摂取は、血糖値が下がりにくく、脂肪合成が促進されやすい時間帯。

「夜遅くに食べない」だけでも、体重の増加を防ぎやすくなります。

💡 時間栄養学のコツ「朝しっかり・昼そこそこ・夜控えめ」+「食べる時間は8〜10時間以内」に収めるのが理想。

「食欲が止まらない…」時の対処法

「食べたくないのに止まらない」──その背景には、ホルモンと血糖値の乱れがあります。血糖値が急上昇すると、インスリンが過剰に分泌され、その後の急降下で強い空腹感が出る仕組みです。

① 食事の最初に野菜・たんぱく質をとる(血糖値の急上昇を防ぐ)

② 間食はナッツや高カカオチョコなどGI値の低いものを選ぶ

③ 睡眠を確保する(睡眠不足は食欲ホルモン“グレリン”を増やす)

それでも「つい食べすぎてしまう」人は、意志ではなく体の仕組みが原因かもしれません。

そこで注目されているのが、GLP-1ホルモンを利用した医療ダイエット。

GLP-1は、脳の満腹中枢に働きかけて「自然に食欲を抑える」作用を持ち、我慢ではなく“無理せず減らす”ことを可能にします。

食事改善をしても食欲コントロールが難しい場合は、医師と相談してGLP-1ダイエット外来を検討するのも一つの選択です。

「食事に気をつけているのに痩せない」「食欲を我慢できない」── そんな悩みを抱える方に、GLP-1ダイエット外来はホルモンの力で食欲を整える新しい選択肢を提供します。

医師が体質・副作用リスクを丁寧にチェックし、あなたに合った治療プランを提案。 無理な我慢に頼らず、“体の仕組みから変える”ダイエットを始めませんか?

【痩せる方法2】運動を取り入れる:効果的な脂肪燃焼と体づくり

食事と並んでダイエット方法の柱となるのが運動です。「痩せたい」なら、やはり体を動かすことは欠かせません。運動には、消費カロリーを増やすだけでなく、筋肉量を維持・増加させて基礎代謝を高めたり、心肺機能を向上させたり、気分転換になったりと、多くのメリットがあります。

有酸素運動と筋トレを組み合わせる理由

有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・サイクリングなど)は、脂肪を直接エネルギーとして消費する運動。一方、筋トレは**基礎代謝を底上げする“投資型運動”**です。

筋肉1kgあたりが消費するカロリーは1日約13kcalとわずかですが、筋肉が増えると24時間ずっとエネルギーを燃やす体質に変化します。

💡ポイント・有酸素運動→脂肪燃焼を促す

・筋トレ→燃焼しやすい体質を作る

この2つを組み合わせると、消費量×代謝力の相乗効果が生まれます。

忙しくてもできる“ながら運動”

「運動の時間が取れない」と悩む人ほど、**日常の動き=NEAT(非運動性熱産生)**を活用すべきです。

・エレベーターではなく階段を使う

・1駅分だけ歩く/買い物時に少し遠い店を選ぶ

・電話中は立って話す/背伸びやストレッチを挟む

・家事(掃除・洗濯)を“筋トレ感覚”で行う

たとえ1回5分でも、小さな積み重ねが1日100〜200kcalの差を生みます。それを30日続ければ、脂肪約1kg分に相当。

✅「運動できない」は言い換えれば「動かす機会を作れていない」だけ。

日常の中に“ながら運動”を取り入れることが、継続のカギです。

運動しても痩せない人の共通点

「運動しているのに全然痩せない…」という人には、次のような共通点があります。

- 運動後に食べすぎてしまう(“ご褒美食べ”)

- 筋肉が少なく基礎代謝が低い

- 睡眠不足・ストレス過多でホルモンが乱れている

- 過度な有酸素で筋肉が分解されている

特に注意したいのが、ホルモンバランスの乱れ。ストレスや睡眠不足で**食欲ホルモン(グレリン)が増え、逆に満腹ホルモン(レプチン)**が減少。

結果、「動いても食べすぎる」という悪循環に陥ります。

このようなケースでは、体の仕組みから整えるアプローチが必要。

食欲や代謝を司るGLP-1ホルモンを活用した医療ダイエットは、こうした「努力しても結果が出ない」タイプの人に有効です。

「運動しても痩せない」「続けているのに結果が出ない」── そんなときはGLP-1ダイエット外来で、“代謝”と“食欲”の両面から整える方法を検討してみましょう。

医師の管理のもと、GLP-1ホルモンの働きを利用して

無理せず・自然に・続けられるダイエットを実現できます。

【痩せる方法3】生活習慣を整える:睡眠・ストレス管理の重要性

食事や運動と同じくらい、「痩せたい」という目標を達成するために見逃せないのが、睡眠とストレス管理です。これらは、食欲や代謝をコントロールするホルモンバランスに深く関わっています。痩せるには、日々の生活習慣全体を見直す視点が不可欠です。

睡眠不足が食欲ホルモンを乱す

睡眠が足りないと、

- **グレリン(食欲を増やすホルモン)**が増加

- **レプチン(満腹を感じるホルモン)**が減少

このダブル作用で、翌日は無意識に「高カロリー・甘いもの」を選びやすくなります。

実際、睡眠6時間未満の人は7〜8時間睡眠の人に比べて肥満リスクが約1.5倍高いという研究報告もあります。

💡質の良い睡眠を取るためには

- 就寝2時間前までに食事を済ませる

- スマホの光を避ける(ブルーライトはメラトニン抑制)

- 寝室は暗く・涼しく・静かに

GLP-1ホルモンも睡眠中に分泌が安定する傾向があり、「寝るだけで代謝が整う」のは科学的にも根拠のある現象です。

ストレスが暴食を引き起こすメカニズム

ストレスを感じると、コルチゾールというホルモンが分泌されます。このコルチゾールには、

- 血糖値を上げる

- 食欲を刺激する

- 脂肪を溜め込みやすくする

といった作用があります。

つまり、ストレスが続くと体は「エネルギーを貯めよう」としてしまうのです。

① 深呼吸・ストレッチ・散歩など“軽い運動”で緊張をほぐす

② カフェインを摂りすぎない(交感神経を刺激)

③ 睡眠と食事リズムを一定に保つ

さらに、ストレスによる「暴食」にはホルモンの乱れが深く関係しており、GLP-1はその乱れを補正する働きを持ちます。

GLP-1が脳の満腹中枢に作用することで、「イライラしてつい食べてしまう」衝動を穏やかに抑えることができるのです。

水分摂取で代謝をサポート

人の体の約60%は水分でできており、水分不足は代謝の低下・むくみ・便秘・集中力低下など、あらゆる不調の原因になります。

特にダイエット中は、脂肪を燃焼させるためにも水分が必須。水分が足りないと、脂肪分解の酵素「リパーゼ」の働きが鈍くなります。

💡1日の目安水分量:体重×30〜40ml

(例:60kgの人なら1.8〜2.4L/日)

冷たい水ではなく、常温か白湯をこまめに摂るのが理想です。代謝をサポートし、体内の老廃物もスムーズに排出できます。

また、水分をしっかり取ることでGLP-1の分泌が安定し、食欲コントロールがしやすくなるというデータも報告されています。つまり、「水を飲む=痩せ体質を助ける」行動なのです。

睡眠不足・ストレス・水分不足──これらはすべて、ホルモンバランスの乱れにつながり、「太りやすい体質」を作る原因になります。

GLP-1ダイエット外来では、ホルモンの働きを整え、食欲・代謝・満腹感を科学的にコントロールすることで、“続けられるダイエット”を実現します。

【痩せる方法4】医療の力を借りる:医療ダイエットという選択肢

食事、運動、生活習慣の改善を頑張ってもなかなか効果が出ない、あるいはもっと効率的に痩せたいと考える方もいるでしょう。そんな時に選択肢の一つとなるのが、医師の管理のもとで行われる医療ダイエットです。これには、痩せる薬(肥満治療薬)の処方や、医療機器を用いた痩身施術などが含まれます。

ただし、医療の力を借りる場合は、効果だけでなく、副作用やリスク、費用についてもしっかり理解し、必ず医師の診察・指導のもとで行うことが大前提です。

GLP-1受容体作動薬とは?ホルモンの力で自然に食欲を抑える

人の体には、食欲を調整するホルモン「GLP-1(ジーエルピー・ワン)」が存在します。

食事をすると小腸から分泌され、脳の満腹中枢に働きかけて「もう十分」と感じさせる作用を持ちます。

GLP-1受容体作動薬は、このホルモンの働きを医療的に補う薬剤。

注射または内服により、食欲を抑え・満腹感を長時間維持することで、「自然に食べる量が減る」=“頑張らなくても続けられる”ダイエットを可能にします。

💡つまりGLP-1は、「意志」ではなく「ホルモン」で痩せる新しいアプローチ。

代謝や満腹感の乱れに直接働きかける、根本的な食欲コントロール法です。

なぜ今「GLP-1ダイエット」が注目されているのか

近年、海外だけでなく日本でもGLP-1ダイエットが広く注目されています。

その理由は、科学的エビデンスと実際の効果にあります。

臨床試験では、GLP-1受容体作動薬を継続使用した患者の**平均体重減少が約10〜15%**に達したとの報告も。

特に、「食欲抑制+満腹持続」により、ストレスの少ない減量が可能になった点が従来法との違いです。

・リバウンドしにくく、無理な制限が不要

・体脂肪を中心に減少(筋肉量を保ちやすい)

・血糖値やコレステロールなど生活習慣病の改善も期待

・オンライン診療でも対応可能

✅ 食欲を我慢するのではなく、“食欲そのものを穏やかにする”──

これがGLP-1ダイエットの最大の魅力です。

副作用やリスクは?医師管理で安全に続けるポイント

GLP-1受容体作動薬は医療用医薬品のため、自己判断での使用は厳禁です。

副作用として、初期には以下のような症状が出る場合があります。

・吐き気・嘔吐・便秘・下痢

・倦怠感・食欲低下

多くは数日〜1週間程度で落ち着く軽度の症状ですが、まれに膵炎など重篤な副作用が報告されるケースもあるため、必ず医師の指導のもとで投与量・間隔を調整することが大切です。

💬 医療機関では、血糖値・肝機能・既往歴などを確認し、体質に合わせた投与プランを設計してくれます。

これにより、副作用リスクを最小限に抑えながら安全に継続できます。

費用の目安とオンライン診療の活用法

GLP-1治療は自由診療のため、保険は適用されません。薬剤や投与量、クリニックによって異なりますが、目安としては以下のような価格帯です。

・初診料・カウンセリング料:無料〜5,000円前後

・薬剤費(1か月あたり):約15,000〜30,000円程度

・オンライン診療費:1,000〜3,000円前後

多くのクリニックがオンライン診療・配送対応を導入しており、忙しい人でもスマホひとつで完結可能です。

自宅で医師の管理を受けながら、安全に続けられるのも大きな魅力です。

医師と一緒に“食欲の壁”を突破するGLP-1ダイエット

「食欲を我慢できない」「リバウンドを繰り返す」──そんな悩みを抱える方へ。

GLP-1ダイエット外来では、ホルモンの働きを活かして“自然に・安全に・無理なく”続けられる減量プランを提供しています。

オンライン診療にも対応しており、通院不要で自宅から始められます。

自分に合ったダイエット方法を選ぶ:目的別おすすめ診断

ダイエットの正解は“人それぞれ”。体質・生活リズム・モチベーションによって、合う方法はまったく違います。 ここでは、目的別に「あなたに合ったダイエットタイプ」を紹介します。

すぐに結果を出したい人

「結婚式やイベントまでに痩せたい」「短期間で数字を落としたい」――そんな人は、集中型プログラムを。

・食事管理アプリを使ったカロリーコントロール

・短期的なパーソナルトレーニング

・GLP-1ダイエットによる食欲抑制で効率化

ただし、短期間で落としすぎるとリバウンドのリスクも。体重の5%以内/月を目安に、医師の管理下で進めるのが安心です。

継続が苦手な人

「最初は頑張れるけど、すぐやめてしまう…」という人は、習慣化がカギ。

頑張らない仕組みを作ることで、自然に続けられます。

・1日10分のながら運動(通勤・家事を活用)

・夜遅くに食べないルールを作る

・GLP-1で“我慢しなくても食べすぎない”体に整える

💬 「気づいたら続いていた」

そんな“努力しないダイエット”を目指しましょう。

リバウンドを防ぎたい人

一度は成功しても、戻ってしまう人に共通するのが筋肉量の低下とホルモンの乱れ。

痩せた後も代謝を維持することが重要です。

・週2回の軽めの筋トレ(スクワット・プランクなど)

・高たんぱく食を意識して筋肉をキープ

・GLP-1治療で食欲ホルモンのバランスを維持

リバウンド防止=“減量後の体の仕組みを整える”こと。

GLP-1を併用すれば、食欲を安定させながら体重維持がしやすくなります。

医療サポートを併用したい人

「自己流では限界を感じる」「無理な食事制限に疲れた」――そんな人に向くのがGLP-1ダイエット外来。

GLP-1は、脳の満腹中枢に作用して自然に食欲を抑えるホルモン。

医師が体質や副作用リスクをチェックしながら、安全かつ継続的に減量をサポートします。

✨こんな人におすすめ・食欲が強く、我慢できないタイプ

・運動や食事制限で結果が出にくい

・仕事・育児でダイエットに時間を取れない

「どんな方法が自分に合っているかわからない」「本気で変わりたいけど、続けられるか不安」―― そんな人こそ、GLP-1ダイエット外来で体質と生活リズムを医師が分析。

あなたに合った無理のない減量プランを提案します。 オンライン診療も対応しているため、全国どこからでも始められます。

ダイエット成功のためのマインドセットと継続のコツ

ダイエット方法を選び、いざ実践!…となっても、途中で挫折してしまっては元も子もありません。「痩せたい」という目標を達成し、それを維持するためには、具体的な方法だけでなく、考え方(マインドセット)や継続するための工夫も大切です。

1. SMARTな目標を設定し、記録する

漠然と「痩せたい」と思うだけでなく、具体的で達成可能な目標を設定しましょう。SMART原則が役立ちます。

- Specific(具体的):何を達成したいか?(例: 体重を3kg減らす)

- Measurable(測定可能):どうやって進捗を測るか?(例: 毎週日曜の朝に体重を測る)

- Achievable(達成可能):現実的に達成できる目標か?(例: ×1週間で5kg → 〇1ヶ月で1kg)

- Relevant(関連性):その目標は自分にとって重要か?(例: 健康のため、好きな服を着るため)

- Time-bound(期限付き):いつまでに達成するか?(例: 3ヶ月後までに)

そして、日々の体重、食事内容、運動量などを記録する習慣をつけましょう。記録することで、自分の頑張りや変化が可視化され、モチベーション維持につながります。

2. 環境を整え、仲間を見つける

ダイエットを続けやすくするためには、環境を整えることも有効です。

- 食環境: 冷蔵庫にヘルシーな食材をストックしておく、お菓子を買い置きしない、目のつく場所にお菓子を置かないなど。

- 運動環境: 運動しやすいウェアを用意する、通勤経路にジムを見つける、自宅にトレーニングスペースを作るなど。

また、一人で頑張るのが辛い場合は、友人や家族に協力をお願いしたり、SNSやアプリで同じ目標を持つ仲間を見つけたりするのも良いでしょう。励まし合ったり、情報を交換したりすることで、モチベーションを保ちやすくなります。

これは行動経済学でいう「ナッジ(そっと後押しする)」の考え方にもつながります。

3. 完璧主義を手放し、停滞期を乗り越える

ダイエットは一直線に進むものではありません。時には思うように体重が減らない「停滞期」が訪れることもあります。これは、体が変化に適応しようとしている自然な反応(ホメオスタシス)であることが多いです。

- 【意外性/盲点】完璧主義を手放す: 「今日は食べ過ぎた」「運動できなかった」と自分を責めすぎないこと。一日くらい計画通りにいかなくても、また明日から切り替えれば大丈夫、という柔軟な考え方が大切です。小さな変化や努力を自分で認め、褒めてあげる習慣をつけましょう。

- 停滞期の捉え方を変える: 停滞期は「体が今の状態に慣れて、安定しようとしているサイン」と捉え、焦らずにこれまで続けてきたこと(食事の見直し、運動内容の変更など)を冷静に振り返る機会にしましょう。ここで諦めずに継続することが、次のステップに進む鍵となります。

目標達成後のリバウンドを防ぐためにも、無理な制限ではなく、長期的に続けられる健康的な生活習慣を身につけるという視点を持つことが重要です。

痩せたいあなたの疑問を解消!ダイエットのよくある質問Q&A

「痩せたい」と思う方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1: 短期間で急激に痩せることはできますか? 健康リスクは?

A1:

理論的には可能ですが、強く推奨されません。1週間に1kg以上など、急激な体重減少は、体に大きな負担をかけ、様々な健康リスクを伴います。

- 筋肉量の減少: 体脂肪だけでなく、大切な筋肉も一緒に失われやすくなります。筋肉量が減ると基礎代謝が低下し、かえって痩せにくく、リバウンドしやすい体になります。

- 栄養不足: 極端な食事制限は、体に必要なビタミン、ミネラル、タンパク質などの栄養素が不足し、貧血、骨粗しょう症、肌荒れ、髪のトラブル、集中力低下などを引き起こす可能性があります。

- 代謝の低下: 体が飢餓状態と認識し、エネルギー消費を抑えようとするため、代謝が低下します。

- リバウンド: 無理なダイエットは継続が難しく、やめた途端に体重が元に戻る、あるいはそれ以上に増えてしまう「リバウンド」のリスクが非常に高いです。

- 健康被害: 胆石症、不整脈、電解質異常、月経不順などの深刻な健康問題を引き起こす可能性も指摘されています。

健康的に痩せるためのペースは、1ヶ月に体重の5%以内が目安とされています(例: 体重60kgなら1ヶ月に3kg以内)。焦らず、安全で持続可能なペースで取り組むことが重要です。

Q2: お腹周りだけ、二の腕だけなど、特定の部分だけ痩せることは可能ですか?

A2:

残念ながら、基本的に「部分痩せ」は難しいと考えられています。食事制限や有酸素運動で体重が減る場合、脂肪は全身から比較的均等に、あるいは遺伝的に決まった順番で減っていく傾向があります。特定の部位だけを狙って脂肪を落とすことは困難です。

ただし、以下の方法は部分的な見た目の改善に役立つ可能性があります。

- 筋力トレーニング: 特定の部位の筋肉を鍛えることで、その部分が引き締まって見えたり、ボディラインが整ったりする効果は期待できます。例えば、腹筋運動でお腹周りを引き締める、腕のトレーニングで二の腕をすっきりさせるなどです。しかし、これは筋肉を引き締める効果であり、その部位の脂肪だけを選択的に燃焼させるわけではありません。

- 医療ダイエット(痩身施術): 本文中で触れた脂肪冷却や脂肪溶解注射、HIFUなどは、物理的・化学的に特定の部位の脂肪細胞にアプローチするため、部分的な脂肪減少が期待できる場合があります。しかし、これらも効果には個人差があり、リスクや費用も伴います。また、施術で脂肪細胞を減らしても、その後の生活習慣が悪ければ残った脂肪細胞が大きくなったり、他の部位に脂肪がついたりする可能性はあります。

全体的な体脂肪を減らす努力(食事改善、有酸素運動)と、気になる部分の筋トレを組み合わせるのが、現実的で健康的なアプローチと言えるでしょう。

Q3: ダイエット中の外食や飲み会はどうすればいいですか?

A3:

ダイエット中でも、外食や飲み会を完全に避けるのは難しいですし、ストレスにもなりかねません。大切なのは、うまく付き合う方法を知ることです。

- メニュー選びの工夫:

- 野菜が多いメニュー(サラダ、温野菜、蒸し料理、鍋物など)を選ぶ。

- 揚げ物やクリーム系の料理より、焼き物、蒸し物、煮物を選ぶ。

- タンパク質(赤身肉、魚、豆腐など)を意識して摂る。

- ご飯やパンなどの主食は、量を少なめに調整する。

- 定食の場合は、ご飯を少なめにしてもらう、小鉢の多いものを選ぶ。

- 食べる量の工夫:

- ゆっくりよく噛んで食べる。

- 腹八分目を心がける。

- 取り分けて食べる場合は、最初に自分の食べる量を決めておく。

- 飲み物の工夫:

- 甘いカクテルやジュース、果実酒は糖分が多いので避ける。

- ビールや日本酒も糖質が多いので、飲みすぎに注意。

- ハイボール、焼酎(水割り、お茶割り)、辛口ワインなどが比較的おすすめです。

- お酒と同量程度の水を一緒に飲む(チェイサー)と、飲みすぎ防止や脱水予防になります。

- 前後の食事で調整: 外食や飲み会の予定がある日は、その前後の食事を軽めにする、野菜を多めにするなどの調整をする。

- 楽しむことを忘れずに: あまり神経質になりすぎず、場の雰囲気を楽しみながら、できる範囲で工夫するというスタンスが長続きのコツです。

Q4: 食事、運動、医療ダイエット、結局どれが一番効果がありますか? それが難しい場合は?

A4:

「どれが一番効果的か」は、個人の状況、体質、目標、そして「効果」をどう定義するか(体重減少、体脂肪減少、見た目の変化、健康指標の改善など)によって異なるため、一概には言えません。

一般的に、健康的で持続可能な体重管理の基本は、食事の改善と運動習慣の組み合わせです。これらは、体重を減らすだけでなく、長期的な健康維持に不可欠な要素です。

- 食事: 摂取カロリーと栄養バランスのコントロールに直結します。

- 運動: 消費カロリーを増やし、筋肉量を維持・向上させ、基礎代謝を高めます。

- 医療ダイエット(痩せる 薬や施術): 特定の状況下(例:医学的に肥満治療が必要な場合、自己流では効果が出にくい場合、部分的なアプローチをしたい場合など)で有効な選択肢となり得ます。しかし、副作用やリスク、費用が伴うこと、そして根本的な生活習慣の改善なしには効果が限定的であったり、リバウンドしたりする可能性があることを理解しておく必要があります。医療ダイエットは、あくまで食事や運動といった基本的な取り組みを補完するもの、あるいは医師の判断に基づき必要とされるものと考えるのが適切です。

もし、食事制限や運動に取り組むのが現時点で難しいと感じる場合はどうすれば良いでしょうか?

その場合は、無理に完璧を目指さず、まずは負担の少ないことから始めるのが良いでしょう。

- 日常生活での活動量(NEAT)を増やす: エレベーターではなく階段を使う、少し遠回りして歩く、家事をこまめに行うなど、意識的に体を動かす機会を増やすだけでも、消費カロリーは少しずつ増えていきます。

- 睡眠の質を見直す: 睡眠不足は食欲を乱す原因になります。寝る前のスマホをやめる、寝室の環境を整えるなど、できることから試してみましょう。

- ストレス管理: 自分に合ったリラックス法を見つけ、意識的に取り入れる。

- 水分補給: こまめに水を飲む習慣をつける。

- 小さな食習慣の改善: 間食をナッツやヨーグルトに変える、野菜を毎食一皿増やす、よく噛んで食べるなど、取り入れやすいことから始めてみましょう。

大切なのは、「ゼロか100か」で考えないことです。少しでも改善できれば、それは前進です。そして、一人で抱え込まず、必要であれば医師や管理栄養士、信頼できるトレーナーなどの専門家に相談することも非常に重要です。専門家は、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスやサポートを提供してくれます。

実践のためのヒントとコツ:成功への近道

ダイエットを成功させ、健康的な体を維持するためには、日々のちょっとした工夫や考え方が大切です。ここでは、医療現場での知見や日常生活で活かせる具体的なポイントを3つご紹介します。

1. 「記録」を味方につける:客観的な視点を持つ

体重、食事内容、運動内容、睡眠時間、その日の気分などを簡単に記録する習慣をつけましょう。手帳でも、スマートフォンのアプリでも構いません。

- なぜ効果的か?: 記録することで、自分の行動パターンや体重変動の傾向が客観的に見えてきます。「最近、飲み会が続いたから体重が増えたのかも」「この運動をした翌日は調子が良いな」といった気づきが、次の行動改善につながります。また、頑張りが目に見える形になるため、モチベーション維持にも役立ちます。

- ポイント: 細かく記録するのが負担なら、体重と簡単なメモだけでもOK。「できたこと」を記録して、自分を褒める材料にするのも良いでしょう。

2. 環境デザインで「つい、やってしまう」を防ぐ・促す

意志の力だけに頼るのではなく、「つい健康的な行動をとってしまう」ような環境を意識的に作りましょう。これは行動経済学で「ナッジ」と呼ばれる考え方です。

- 食環境:

- お菓子やジャンクフードは買わない、目の届かない場所に置く。

- 冷蔵庫にはカット野菜やサラダチキン、ヨーグルトなどヘルシーなものを常備する。

- 食事は小さめのお皿に盛り付ける。

- 運動環境:

- 玄関にウォーキングシューズを置いておく。

- テレビの前にヨガマットを敷いておく。

- 通勤バッグにジムウェアを入れておく。

- ポイント: 無理なく続けられる「仕組み」を作ることが重要です。ほんの少しの手間を省いたり、健康的な選択をしやすくしたりするだけで、行動は変わりやすくなります。

3. 【意外性/盲点】「休息」もダイエットの一部と心得る

「痩せたい」という気持ちが強いと、つい頑張りすぎてしまうことがあります。しかし、適切な休息は、運動と同じくらいダイエットにとって重要です。

- なぜ重要か?:

- 筋肉の回復: 筋トレなどで傷ついた筋繊維は、休息中に修復され、より強くなります。休息が足りないと、筋肉が十分に育たず、怪我のリスクも高まります。

- ホルモンバランス: 睡眠不足や過度な疲労は、食欲を乱すホルモン(グレリン、レプチン)やストレスホルモン(コルチゾール)のバランスを崩し、ダイエットの妨げになります。

- メンタルの維持: 常に気を張り詰めていると、精神的に疲弊し、ダイエットが苦痛になってしまいます。リラックスする時間を持つことで、前向きな気持ちで継続しやすくなります。

- ポイント: 運動の計画に「休息日」をしっかり組み込みましょう。疲れていると感じたら、無理せず睡眠時間を確保したり、軽いストレッチや入浴でリラックスしたりする時間を大切にしてください。「休むこと=サボること」ではなく、「休むこと=効果を高めるための戦略」と捉えましょう。

これらのヒントを参考に、ご自身のライフスタイルに合わせて、無理なく楽しく続けられる工夫を取り入れてみてください。

もし、具体的な食事プランや運動メニュー、あるいは医療的なアプローチについて相談したい場合は、管理栄養士、パーソナルトレーナー、そして医師といった専門家を頼ることも検討しましょう。専門的な視点からのアドバイスは、あなたのダイエットをより安全で効果的なものにしてくれるはずです。(特定のクリニックを強く推奨するものではありませんが、情報収集の際は、信頼できる医療機関のウェブサイトなどを参考にしてください。)

まとめ:無理なく続けられる「本当の痩せ方」とは

この記事では、「痩せたい」と願うあなたに向けて、体重が増減する基本的な仕組みから、痩せる方法としての食事、運動、生活習慣の見直し、そして医療ダイエット(痩せる薬や痩身施術)という選択肢まで、幅広く解説してきました。

この記事の重要なポイント

- 体重管理の基本は「摂取カロリー vs 消費カロリー」のバランス。

- 健康的なダイエット方法は、カロリーだけでなくPFCバランスを意識した食事、有酸素運動と筋トレの組み合わせ、質の高い睡眠とストレス管理が重要。

- 医療ダイエットは有効な選択肢となり得るが、効果とリスクを理解し、必ず医師の指導のもとで行う必要がある。

- 画一的な方法ではなく、自分のライフスタイル、健康状態、目標に合わせて、無理なく続けられる方法を選ぶことが成功の鍵。

- 目標設定、記録、環境整備、そして適切な休息が、ダイエットの継続と成功をサポートする。

「痩せたい」という目標を達成するためには、何か一つの魔法のような方法に頼るのではなく、自分に合った方法を組み合わせ、焦らず、継続していくことが何よりも大切です。そして、目指すべきは単に体重を減らすことだけではなく、健康的な体と、持続可能な生活習慣を手に入れることではないでしょうか。

ダイエットの道のりは、時に平坦ではないかもしれません。思うように結果が出ない日もあるでしょう。しかし、ご自身の体と向き合い、小さな変化を楽しみながら、一歩一歩進んでいくことが大切です。

最後に、最も重要なことを改めてお伝えします。ご自身の健康状態について不安がある場合や、食事制限、運動、あるいは医療的なアプローチ(特に痩せる薬や痩身施術)を検討する際には、自己判断せず、必ず医師や管理栄養士などの専門家に相談してください。 専門家は、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供してくれます。

あなたの「痩せたい」という願いが、健康的で前向きな形で叶うことを心から応援しています。

免責事項

本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的な診断、治療、または専門的なアドバイスに代わるものではありません。個々の健康状態や医療に関する判断については、必ず医師または資格を有する医療従事者にご相談ください。本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為についても、責任を負いかねます。