退職金給付制度は、企業が従業員の長年の功労に報いるとともに、退職後の生活を支える目的で、退職時に一定の金銭を支払う仕組み全般を指します。

また、企業会計上も「退職給付債務」として計上される、企業が将来従業員に支払う義務のある負債でもあります。従業員にとっては、老後の生活資金や新たな挑戦への資金源となるため、自身の勤務先の制度を正確に理解しておくことが極めて重要です。

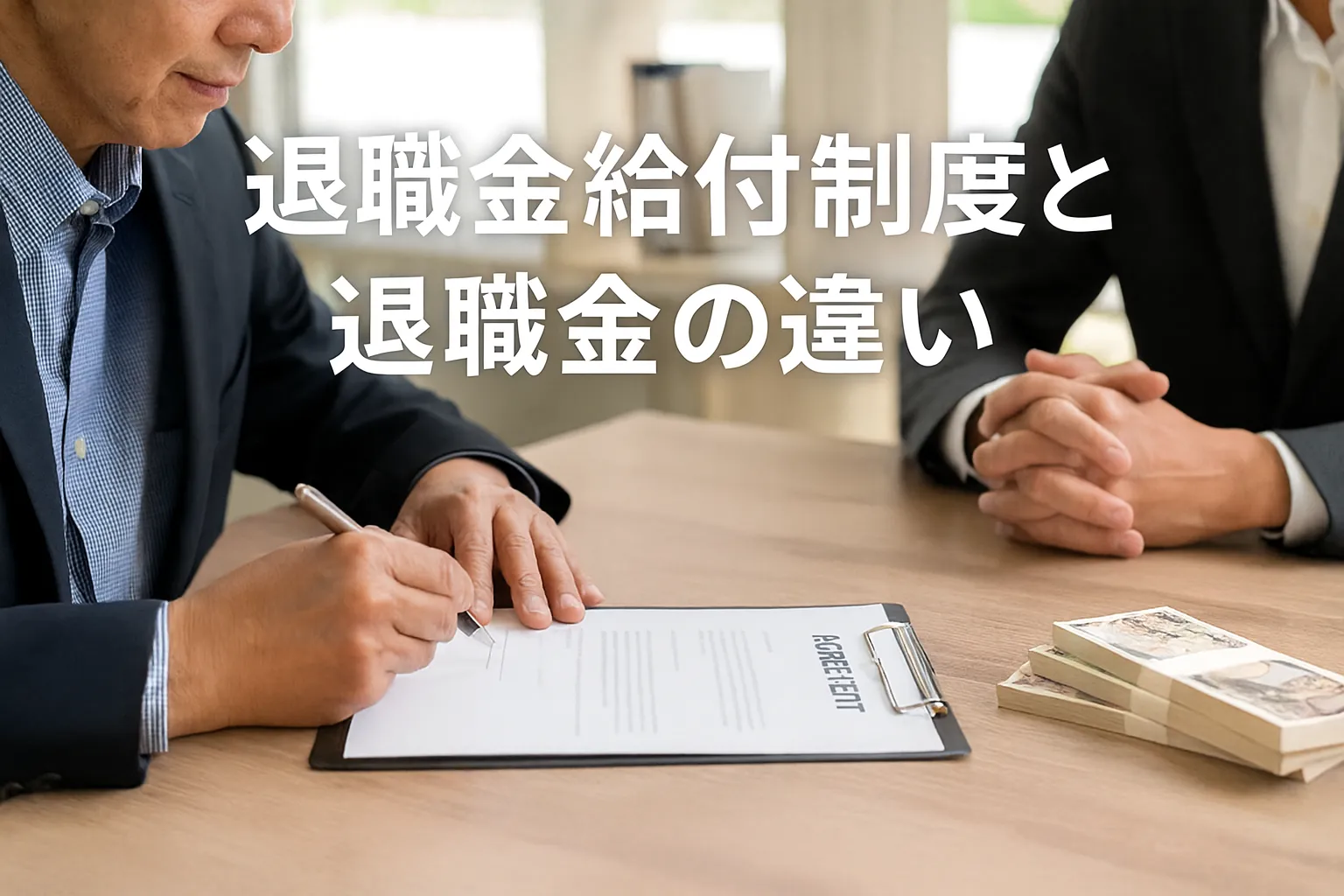

退職金給付制度と退職金の違い

「退職金」と「退職金給付制度」はしばしば混同されがちですが、これらは異なる概念です。

退職金とは、一般的に、従業員が退職する際に企業から一括で支払われる一時金そのものを指します。これは、長年の貢献に対する慰労や功労報償といった意味合いが強く、その支給形態は「一時金」であることがほとんどです。

一方、退職金給付制度は、その退職金を「どのように」従業員に支給するかという「制度」の総称を指します。つまり、退職金を一括で支払う「一時金制度」もあれば、年金として分割で支払う「年金制度」もあれば、外部の機関を通じて積み立てる「中小企業退職金共済(中退共)」や「確定拠出年金」なども、すべて退職金給付制度の一種なのです。

このように、退職金給付制度は、退職金の「支給方法」や「積み立て方法」を定めるより広範な概念であると理解すると分かりやすいでしょう。

退職金制度の目的

退職金制度は、企業が従業員に対して、長年の勤続に対する感謝と貢献への報償を示すことを主な目的としています。具体的には、以下のような側面があります。

- 功労報償・生活保障: 従業員の長期的な貢献に報いるとともに、退職後の生活の安定を支援する役割を担います。特に、定年退職後の生活資金の柱となることが多く、安心して老後を過ごすための重要な要素です。

- 人材の定着・確保: 魅力的な退職金制度は、従業員の企業への定着を促し、優秀な人材を惹きつけるインセンティブとなります。特に、日本の伝統的な雇用慣行においては、終身雇用制度と並び、長期勤続を奨励する要素として機能してきました。

- 賃金の後払い: 退職金は、毎月の給与の一部が退職時にまとめて支払われる「賃金の後払い」としての性質も持ちます。これにより、企業は在職中の人件費を抑制しつつ、将来の従業員への支払いを約束することができます。

退職給付制度の定義

退職給付制度は、企業が従業員の退職時に、退職金や企業年金といった形で「退職給付」を支給する制度の総称です。企業会計基準においては、この退職給付に関する負債を適切に評価・開示することが求められており、「退職給付会計」という専門的な分野が存在します。

退職給付会計では、企業が将来支払うべき退職給付の見込み額を「退職給付債務」として認識し、貸借対照表に計上します。これは、企業が従業員に対して負っている重要な義務であり、企業の財務状況を示す上で不可欠な要素です。

退職給付制度は、法的な義務ではなく、企業の福利厚生として任意で設けられるものですが、一度導入された場合は、就業規則などによってその内容が明確に定められ、企業はそれに従って運用する義務を負います。

Check退職金と退職金給付制度の違いを整理すると、退職金は「実際に支払われる金銭そのもの」、退職金給付制度は「金銭を支給する仕組みや枠組みの総称」です。形態も一括支給から年金、確定拠出年金など多岐にわたります。

ここで、退職金と退職金給付制度の主な違いを整理してみましょう。

| 項目 | 退職金 | 退職金給付制度 |

|---|---|---|

| 概念 | 実際に支払われる金銭そのもの(一時金) | 金銭を支給する仕組みや枠組みの総称 |

| 形態 | 一括支給が主 | 一括、年金、確定拠出年金など多岐にわたる |

| 会計上の扱い | 支払いが確定した時点での費用 | 将来の支払義務(退職給付債務)を認識する会計処理 |

| 目的 | 従業員の功労報償、退職後の生活支援 | 従業員の功労報償、生活保障、人材定着、賃金後払い |

| 例 | 退職時に〇〇万円支給される | 退職一時金制度、確定拠出年金制度、確定給付年金制度 |

このように、退職金給付制度は、より広範囲な概念であり、その中に具体的な退職金の支給形態が含まれると理解しておきましょう。

退職金給付制度の主な種類

退職金給付制度には様々な種類があり、企業は自社の経営状況や従業員のニーズに合わせて選択・導入しています。ここでは、代表的な制度をいくつかご紹介します。

一時金制度

退職一時金制度は、従業員が退職する際に、勤続年数や退職理由(自己都合、会社都合など)、最終給与額などに基づいて計算された金額を、一括で現金で支給する制度です。日本の多くの企業で古くから採用されてきた、最も伝統的な退職金制度の一つです。

特徴とメリット・デメリット:

- メリット:

- 分かりやすい: 従業員にとって、退職時にまとまった現金を受け取れるため、資金計画が立てやすいというメリットがあります。住宅ローンの返済、新たな事業資金、旅行費用など、自由に使うことができます。

- 税制優遇: 退職所得として他の所得とは分離して課税され、長期勤続者ほど大きな控除額が適用されるため、税負担が軽減される場合があります。

- デメリット:

- 運用リスク: 受け取った後の資産運用はすべて個人の責任となり、インフレリスクや投資の失敗などによって、実質的な価値が目減りする可能性があります。

- 企業の負担: 企業にとっては、退職者が一度に集中した場合に多額の資金流出が発生するリスクがあります。

- 若年層への不公平感: 長期勤続者ほど優遇される傾向があるため、短期間で転職を繰り返す若年層にはメリットが感じにくい場合があります。

年金制度

退職年金制度は、退職一時金とは異なり、退職後に一定期間または終身にわたって、分割して年金として金銭を支給する制度です。企業年金と呼ばれることも多く、公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せされる形で支給されます。

特徴とメリット・デメリット:

- メリット:

- 長期的な生活設計: 毎月または定期的に安定した収入が得られるため、退職後の生活設計が立てやすく、安心感がある

- 運用を企業に任せられる: 従業員自身が資産運用の知識や手間をかける必要がありません(確定給付年金の場合)。

- デメリット:

- 即効性がない: 退職時にまとまった現金が手に入らないため、急な出費や大きな資金が必要な場合には不向きです。

- インフレリスク: 年金の受給額が固定されている場合、物価上昇(インフレ)によって実質的な価値が目減りする可能性があります。

- 企業の財政状況に左右されるリスク: 確定給付年金の場合、企業の運用状況や財政状況によっては、約束された給付が困難になるリスクがゼロではありません。

中退共制度(中小企業退職金共済制度)

中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、中小企業の従業員を対象とした国の退職金制度です。中小企業が単独で退職金制度を設けることが難しい場合でも、国の援助を受けて退職金制度を導入できるよう、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。

特徴とメリット・デメリット:

- メリット:

- 企業の負担軽減: 掛金の一部を国が助成してくれるため、企業は少ない負担で退職金制度を設けることができます。また、掛金は全額損金として計上できるため、税制上の優遇もあります。

- 確実な支払い: 従業員は、企業が倒産した場合でも中退共から直接退職金を受け取れるため、安心感があります。

- 簡便な手続き: 掛金の納付や退職金の請求手続きが比較的簡便です。

- デメリット:

- 掛金の上限: 掛金には上限があり、大企業の退職金制度に比べると支給額が少なくなる傾向があります。

- 勤続年数による制限: 短期間で退職した場合、掛金合計額よりも退職金が少なくなる(元本割れする)可能性があります。

- 個人の運用選択肢なし: 従業員が掛金の運用方法を選択することはできません。

加入条件(企業側):

- 一般業種: 従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下

- 卸売業: 従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下

- サービス業: 従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下

- 小売業: 従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下

その他(確定拠出年金・確定給付年金など)

企業年金制度には、さらに確定拠出年金(DC)と確定給付年金(DB)という主要な二つの形態があります。これらは、退職金給付制度の中でも比較的新しい、または異なる特徴を持つ制度です。

確定拠出年金

確定拠出年金は、企業が毎月一定の掛金を拠出し、従業員自身がその掛金を運用し、その運用実績によって将来受け取れる年金額が決まる制度です。企業型DCと個人型DC(iDeCo)の2種類があります。

特徴とメリット・デメリット:

- メリット:

- 運用益が非課税: 運用益は非課税で再投資され、掛金も所得控除の対象となるため、税制上のメリットが大きいのが特徴です。

- ポータビリティ: 転職しても、それまでに積み立てた資産を持ち運ぶ(移換する)ことができるため、キャリアパスに柔軟性を持たせやすいです。

- 投資教育の機会: 従業員が自ら運用を行うため、金融リテラシーを高める機会となります。

- デメリット:

- 運用リスク: 運用成績は個人の責任となるため、運用に失敗すると将来受け取る年金額が減るリスクがあります。

- 自己責任: 投資に関する知識や判断力が求められます。

- 原則60歳まで引き出し不可: 途中で資金が必要になっても、原則として60歳になるまで引き出すことはできません。

確定給付年金

確定給付年金は、将来従業員が受け取れる年金額が、あらかじめ規約で定められている制度です。企業が掛金を運用し、その運用実績に関わらず、約束した給付額を支払う義務を負います。

特徴とメリット・デメリット:

- メリット:

- 安定した給付: 従業員は将来の受給額が保証されているため、安心して老後の生活設計を立てることができます。運用リスクは企業が負います。

- 従業員の手間なし: 運用は企業が行うため、従業員が投資に関する知識や手間をかける必要がありません。

- デメリット:

- 企業の負担: 企業の運用成績が悪化した場合、企業が不足分を補填する必要があるため、企業にとっては運用リスクを負うことになります。

- ポータビリティの課題: 転職時の資産移換が確定拠出年金ほど容易ではない場合があります。

- 運用の選択肢なし: 従業員自身が運用方法を選択することはできません。

Checkこれらの制度は、企業によって単独で導入されたり、複数組み合わせて導入されたりする場合があります。自身の勤務先がどのような退職金給付制度を採用しているか、就業規則や人事部門に確認することが重要です。

退職金給付制度の受給条件

退職金給付制度から退職金や年金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件は企業や制度の種類によって異なりますが、一般的な受給条件について解説します。

勤続年数

ほとんどの退職金給付制度において、勤続年数は重要な受給条件の一つです。企業は、長期勤続者への報償という側面を重視するため、ある程度の勤続期間がなければ退職金が支給されない、あるいは支給されても大幅に減額されるケースが一般的です。

- 最低勤続年数の設定: 多くの企業では、例えば「勤続3年以上」「勤続5年以上」といった最低勤続年数を設けています。この期間に満たない場合は、退職金は一切支給されないか、寸志程度にとどまることがあります。

- 支給率の変動: 勤続年数が長くなるほど、退職金の支給率や計算式における係数が有利になるように設定されていることが一般的です。これにより、長期勤続者ほど多くの退職金を受け取れるようになっています。

- 確定拠出年金の場合: 確定拠出年金においては、企業が掛金を拠出していても、従業員が60歳になるまで引き出せない、といった年齢条件が別途設定されています。勤続年数とは別に、制度上の引き出し条件が存在します。

解雇・自己都合退職

退職理由も、退職金の支給額や条件に大きく影響する要素です。

- 会社都合退職(解雇、定年退職など): 企業側の都合による退職(解雇、事業所の閉鎖、定年退職など)の場合、一般的に退職金は満額またはそれに近い形で支給される傾向があります。特に定年退職は、長年の勤続を全うしたとみなされるため、最も優遇されるケースが多いです。解雇の場合でも、正当な理由による解雇でない限り、通常通りの退職金が支払われることが多いです。

- 自己都合退職: 従業員自身の都合による退職(転職、結婚、育児など)の場合、会社都合退職に比べて支給額が減額されることがあります。特に勤続年数が短い場合は、支給されないことも珍しくありません。これは、企業が人材の流出を抑制し、長期勤続を奨励する目的があるためです。減額率は企業によって異なりますが、例えば「自己都合退職の場合は、会社都合退職の8割」といった規定が見られます。

懲戒解雇の場合

懲戒解雇は、従業員が企業の秩序を著しく乱す行為(重大な規律違反、犯罪行為など)を行った場合に科される最も重い処分です。この場合、退職金は基本的に支給されないことがほとんどです。

- 支給されない理由: 懲戒解雇は、企業に対する重大な背信行為とみなされるため、長年の功労報償という退職金の性質に反すると判断されるからです。また、企業は懲戒解雇によって発生した損害に対する賠償請求を行う場合もあり、そのために退職金を不支給とするケースもあります。

- 例外的な支給: ごく稀に、懲戒解雇であっても、その従業員の勤続年数が非常に長い場合や、違反行為の程度が退職金全額不支給とするほどではないと判断された場合に、一部が支給されることもありますが、これは極めて限定的なケースです。

各企業の就業規則によって詳細な条件は異なるため、退職を検討する際には、自身の勤務先の退職金規定を事前に確認しておくことが大切です。

退職金給付制度の税金

退職金は、他の所得とは異なる税制優遇措置が設けられており、給与などの他の所得に比べて税負担が大幅に軽減されるよう設計されています。ここでは、退職金に関する税金の仕組みについて解説します。

退職所得

退職金は、税法上「退職所得」として扱われます。退職所得は、他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)とは分離して課税される「分離課税」が適用されるため、退職金の金額が大きくても、他の所得と合算されて高い税率が適用されることを避けられます。

退職所得の計算方法:

課税退職所得金額 = (退職金の総額 - 退職所得控除額) × 1/2

このように、退職金から「退職所得控除額」を差し引き、さらにその残りの金額の半分だけが課税対象となるため、大幅な税制優遇があります。

退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように計算されます。

- 勤続年数20年以下の場合:

- 40万円 × 勤続年数

- (ただし、80万円に満たない場合は80万円)

- 勤続年数20年超の場合:

- 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)

【計算例】

例えば、勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合。

- 退職所得控除額の計算:

- 勤続20年超なので、800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円

- 課税退職所得金額の計算:

- (2,000万円 - 1,500万円) × 1/2 = 500万円 × 1/2 = 250万円

- 所得税額の計算:

- 課税退職所得金額250万円に対する所得税率は、国税庁の速算表に基づきます。250万円の場合、税率は10%、控除額は97,500円です。

- 250万円 × 10% - 97,500円 = 152,500円

この計算例からもわかるように、退職所得控除額が非常に大きく、さらに1/2が乗じられるため、実際に課税される所得が大幅に少なくなります。これにより、退職金は他の所得に比べて税負担がかなり軽減される仕組みになっているのです。

※2022年1月以降、特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下)については、1/2計算が適用されない場合があります。自身のケースに当てはまるか確認が必要です。

住民税

住民税も所得税と同様に、課税退職所得金額に対して課税されます。住民税の税率は、一般的に一律10%(道府県民税4%・市町村民税6%)です。

住民税額 = 課税退職所得金額 × 10%

上記の計算例(課税退職所得金額250万円)に当てはめると、

250万円 × 10% = 25万円

となります。

所得税と住民税は、通常、退職金が支給される際に企業側が計算し、源泉徴収して納税してくれます。そのため、従業員自身が確定申告を行う必要がない場合がほとんどです(ただし、複数の企業から退職金を受け取った場合など、確定申告が必要なケースもあります)。

法人税(企業側の視点)

企業が従業員に退職金を支払う場合、その費用は法人税法上の損金として扱われます。これにより、企業の課税所得が減少し、法人税の負担を軽減する効果があります。

- 損金算入: 企業が従業員に支払う退職一時金や、確定給付企業年金への掛金、確定拠出企業年金への掛金などは、原則として全額を損金に算入できます。

- 退職給付引当金: 将来の退職金支払いに備えて、企業会計上「退職給付引当金」を計上しますが、税法上は一定の要件を満たす場合のみ損金算入が認められます。

- 税制適格要件: 企業年金制度(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金)は、税制上の優遇を受けるために、厚生労働大臣の承認を受けるなどの一定の税制適格要件を満たす必要があります。

企業にとっては、退職金給付制度は従業員の福利厚生だけでなく、税務上のメリットも考慮して設計される重要な制度と言えます。

退職金給付制度の相場とマーケット動向

退職金給付制度から受け取れる退職金の額は、企業の規模、業種、勤続年数、退職理由、そして経済状況や社会情勢によって大きく変動します。ここでは、一般的な相場と近年のマーケット動向について見ていきましょう。

業界別・企業規模別の相場

退職金の相場は、以下の要素で大きく変わります。

- 企業規模: 大企業は中小企業に比べて退職金水準が高い傾向にあります。これは、経営体力や福利厚生制度の充実度合いが異なるためです。

- 業種: 製造業や金融業など、安定した業界や収益性の高い業界は、退職金水準が高い傾向があります。一方で、ITサービス業など比較的新しい業界では、退職金制度自体を設けていない企業や、確定拠出年金が主流となっている企業も増えています。

- 勤続年数: 前述の通り、勤続年数が長いほど退職金は増額されます。特に定年退職の場合、最も高額な退職金が支給されることが一般的です。

一般的な退職金相場の例

厚生労働省が実施している「就労条件総合調査」や、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査などを参考にすると、おおよその相場観が見えてきます。

例えば、大学卒・勤続35年・定年退職の場合の退職金相場は以下のようになっています(あくまで目安であり、制度の種類や個社によって大きく異なります)。

| 企業規模 | 退職一時金(万円) | 企業年金(一時金換算額)(万円) | 合計(万円) |

|---|

| 大企業 | 1,000~1,500程度 | 500~1,000程度 | 1,500~2,500 |

| 中小企業 | 500~800程度 | 0~300程度 | 500~1,100 |

(※上記は概算値であり、制度設計や統計の年度により変動します。あくまで参考としてください。)

【出典例】

厚生労働省「就労条件総合調査」(退職給付制度の状況等)や、中央労働委員会「退職金、年金及び定年制事情調査」などの公的データが参考になります。これらの調査は数年に一度実施されており、最新の動向を把握するのに役立ちます。

この表からもわかるように、企業規模による差は顕著です。また、退職一時金のみの企業と、一時金と企業年金を併用している企業では、合計の受給額に差が出ることが一般的です。

近年の退職金事情

近年の退職金給付制度は、社会情勢や経済環境の変化に伴い、大きな転換期を迎えています。

- 退職金制度の多様化と確定拠出年金への移行:

- かつての主流であった「退職一時金制度」や「確定給付年金」は、企業の財政負担や運用リスクが大きいという課題を抱えています。そのため、近年では確定拠出年金(DC)を導入する企業が急速に増加しています。

- 確定拠出年金は、企業が拠出した掛金の運用リスクを従業員が負うため、企業側の負担を軽減できます。また、従業員にとってはポータビリティがある(転職時に持ち運び可能)というメリットもあります。

- 退職金水準の減少傾向:

- 経済の低成長やグローバル競争の激化、少子高齢化による社会保障費の増加などを背景に、全体的に退職金水準は減少傾向にあります。特に退職一時金は、この傾向が顕著です。

- 「終身雇用」という考え方が薄れ、成果主義やジョブ型雇用が広がる中で、長期勤続を前提とした退職金の意義が再考されています。

- 定年延長・継続雇用制度の普及:

- 少子高齢化に伴う労働力人口の減少や、公的年金受給開始年齢の引き上げにより、60歳以降も働き続ける人が増加しています。これに伴い、企業の定年延長や継続雇用制度(再雇用制度など)が普及し、退職金の支給タイミングや計算方法にも影響を与えています。

- 例えば、60歳で一度退職金を支給し、再雇用後は新たな退職金制度を適用する、あるいは65歳定年まで退職金を支給しない、といったパターンが見られます。

- 個人の資産形成の重要性増大:

- 退職金水準の減少や年金制度の不確実性が高まる中で、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)といった個人の資産形成支援制度の重要性が増しています。

- 企業からの退職金に頼りきりではなく、従業員自身が主体的に老後資金を準備する必要性が高まっているのが現状です。

Check退職金給付制度は時代とともに変化しています。自身の将来設計のためにも、勤務先の制度だけでなく、社会全体の動向にも目を向けておくことが大切です。

よくある質問

退職金給付制度について、多くの方が抱く疑問や不安を解消するために、よくある質問とその回答をまとめました。

Q. 退職給付金を受けられる条件は?

A. 退職給付金を受けられる条件は、お勤めの企業の就業規則や退職金規定によって異なりますが、主に以下の点が影響します。

- 勤続年数: 多くの企業で「勤続3年以上」や「勤続5年以上」といった最低勤続年数が定められています。この年数に満たない場合は、支給されないか、大幅に減額されることが一般的です。

- 退職理由:

- 定年退職や会社都合退職(解雇、事業所閉鎖など): 満額またはそれに近い形で支給されることが多いです。

- 自己都合退職(転職、結婚、育児など): 会社都合退職に比べて支給額が減額されることがあります。勤続年数が短い場合は支給されないケースも。

- 懲戒解雇: 重大な規律違反による懲戒解雇の場合、原則として退職金は支給されません。

- その他: 確定拠出年金の場合は、原則として60歳に達しないと受け取れません。病気や障害など、特別な事由による退職には、別途規定が設けられていることもあります。

ご自身の具体的な条件は、必ず企業の就業規則や退職金規定を確認し、不明な点は人事部門に問い合わせるようにしてください。

Q. 退職したら200万もらえる制度ってどんな制度?

A. 「退職したら200万円もらえる」という話は、特定の制度を指すものではなく、企業や個人の状況によって様々です。一般的に200万円という金額は、以下のようなケースで受け取ることが考えられます。

- 中小企業退職金共済(中退共)制度: 中退共は、中小企業が従業員のために退職金を積み立てる制度です。掛金や勤続年数に応じて退職金額が決まりますが、比較的少額の掛金で制度を運用できるため、勤続年数や掛金によっては200万円程度の退職金になることもあります。例えば、月額1万円の掛金で約15年程度積み立てれば、200万円前後の退職金になる可能性があります。

- 短期間勤続の場合の退職一時金: 大企業や中堅企業でも、勤続年数が比較的短期間(例えば5年~10年程度)の自己都合退職であれば、退職一時金が200万円程度になることがあります。

- 確定拠出年金の一時金: 確定拠出年金の場合、運用実績によって総額が変わりますが、積立額が200万円程度であれば、退職時に一時金として受け取ることが可能です。

「200万円」という金額はあくまで一例であり、勤務先の制度内容、勤続年数、退職理由、掛金など、様々な要素によって大きく変動します。自身の退職金がいくらになるかを知るには、自身の勤務先の退職金規定を具体的に確認することが最も確実です。

Q. 退職給付金を受け取るデメリットは?

A. 退職給付金を受け取る際には、いくつかのデメリットも考慮しておく必要があります。

- 一時金の場合のデメリット:

- 計画的な運用が必要: まとまった金額を受け取るため、計画性なく使用するとあっという間になくなってしまう可能性があります。老後の生活資金として運用していく場合は、金融知識や適切な投資判断が求められます。

- インフレリスク: 受け取った後、預貯金として保有するだけでは、物価上昇(インフレ)によって将来的に購買力が低下するリスクがあります。

- 再雇用の際の支給: 定年で一度退職金を受け取り、その後再雇用された場合、再雇用後の給与が下がるケースが多く、退職金を受け取った後にかえって生活が苦しくなることもあります。

- 年金の場合のデメリット:

- インフレリスク: 年金額が固定されている場合、物価が上昇すると年金の価値が実質的に目減りする可能性があります。

- 受給期間の制限: 終身年金でない限り、受け取れる期間には限りがあります。長生きした場合、年金が途中で途切れてしまうリスクがあります。

- 急な資金ニーズに対応できない: 退職時にまとまったお金が手に入らないため、住宅の修繕や医療費など、急な高額出費に対応しにくい場合があります。

- 税金計算の複雑さ: 退職所得控除による税制優遇はありますが、複数社からの退職金やiDeCoなど他の退職所得がある場合、確定申告が必要になったり、控除額の計算が複雑になったりすることがあります。

- 勤続年数による不公平感: 短期間で退職する場合、退職金が支給されないか、大幅に減額されるため、長期勤続者との間で不公平感を感じる可能性があります。

これらのデメリットを理解した上で、自身の退職後のライフプランや資産状況に合わせて、賢く退職給付金を受け取り、活用していくことが重要です。必要に応じて、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にも相談することをおすすめします。

退職金給付制度のまとめ

Check退職金給付制度は、長年のキャリアを終える際の重要な経済的基盤となるものです。一言で「退職金」と言っても、その実態は「退職一時金」だけでなく、「企業年金」や「確定拠出年金」など多岐にわたる制度の総称です。

本記事で解説した主なポイントは以下の通りです。

- 退職金と退職金給付制度の違い: 退職金は「実際に支払われるお金」、退職金給付制度は「そのお金を支給する仕組みや枠組み」を指します。

- 制度の種類: 一時金制度、年金制度(確定給付年金)、中小企業退職金共済(中退共)、確定拠出年金(DC)などがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

- 受給条件: 勤続年数が重要であり、退職理由(会社都合、自己都合、懲戒解雇)によって支給額や可否が大きく変わります。

- 税金: 退職金は「退職所得」として扱われ、退職所得控除や1/2課税により、他の所得に比べて大幅な税制優遇を受けられます。

- 相場と動向: 企業の規模や業種、勤続年数で相場は異なり、近年では確定拠出年金の普及や退職金水準の減少傾向が見られます。

退職後の生活設計を安心して進めるためには、自身の勤務先が採用している退職金給付制度の内容を正確に把握することが何よりも重要です。就業規則や退職金規定を確認し、不明な点があれば人事担当者や専門家へ相談することを強くお勧めします。

この情報が、あなたの退職後の豊かな人生設計の一助となれば幸いです。