アルコール依存症は、本人の意思だけではコントロールできない飲酒習慣が続き、心身や生活に深刻な影響を与える病気です。

「ただお酒が好きなだけ」と思っているうちに、気づかぬ間に依存状態へと進行することも少なくありません。

実際、日本では数百万人規模の患者や予備軍が存在し、社会的にも大きな問題となっています。

本記事では、アルコール依存症の定義や特徴、なりやすい人の傾向、進行段階、初期症状、そして依存度をセルフチェックできる「AUDIT」について詳しく解説します。

さらに、原因や治療法、家族のサポート方法、予防策まで網羅し、依存リスクを減らすための具体的な行動指針をお届けします。

以下求人ページからの直接のご応募で採用された方には、最大200万円のお祝い金を支給いたします。

アルコール依存症とは?

アルコール依存症は、お酒を飲むことが生活の中心となり、自分の意思だけでは飲酒をやめられない状態を指します。単なる飲みすぎとは異なり、心身ともにアルコールに強く依存し、飲酒をやめると離脱症状が出ることが特徴です。

この病気は進行性で、放置すれば健康障害や社会生活への悪影響が深刻化します。世界的にも重大な公衆衛生問題とされ、WHO(世界保健機関)は早期発見と治療の重要性を繰り返し訴えています。

日本においても飲酒文化やストレス社会の影響から、年齢や性別を問わず患者数は増加傾向にあり、家族や職場が気づくことが早期対応の鍵となります。

アルコール依存症の定義とWHOの見解

アルコール依存症は、飲酒量や頻度が本人の意思でコントロールできず、健康、社会生活、精神面に悪影響を及ぼす疾患です。

WHOはこれを慢性かつ進行性の病気と位置づけ、「飲酒が生活の中心となり、やめると心身に離脱症状が現れる状態」と定義しています。

依存症は単に「お酒が好き」という段階を超えており、放置すれば寿命を縮める深刻なリスクを伴います。

日本の患者数・予備軍の割合

厚生労働省の推計では、日本国内のアルコール依存症患者は約80万人、予備軍を含めると約440万人に上るとされています。

特に中高年男性に多く見られますが、近年では若年層や女性の患者も増加傾向です。背景には飲酒を容認する社会的風潮やストレス過多の労働環境があります。

予備軍の段階で対策を取ることで、依存症への進行を防ぐことが可能です。

依存症と“お酒好き”の違い

「お酒好き」は嗜好の範囲であり、飲まなくても生活に支障はありません。

一方、依存症は飲酒をやめると強い精神的・身体的苦痛が現れ、日常生活や人間関係に悪影響を及ぼします。お酒好きは自己管理が可能ですが、依存症はコントロールを失い、飲酒の有無が生活全般を左右します。

この違いを理解することは、早期発見のためにも重要です。

身体依存と精神依存の違い

身体依存とは、長期的な飲酒によって体がアルコールに慣れ、摂取をやめると離脱症状(手の震え、発汗、吐き気など)が出る状態です。

精神依存は、ストレス解消や気分転換のために飲酒を強く求める心理的状態を指します。

多くの場合、精神依存から始まり、やがて身体依存へと進行します。両者が重なると、断酒は極めて困難になり、専門的な治療が必要となります。

診断基準と自己チェック

アルコール依存症は自己判断が難しい病気です。本人は「まだやめられる」「ただの飲みすぎ」と考えがちですが、医学的には明確な診断基準があります。

診断には国際的に認められた基準(DSM-5、ICD-10)が用いられ、医師が問診や検査を通じて総合的に判断します。

また、一般の方でも自分の飲酒習慣を把握できるよう、簡易チェックリストが活用されています。ここでは代表的な診断基準と自己チェックの方法を紹介します。

- DSM-5による診断項目

- ICD-10診断コード

- 自己診断チェックリスト(簡易テスト)

DSM-5による診断項目

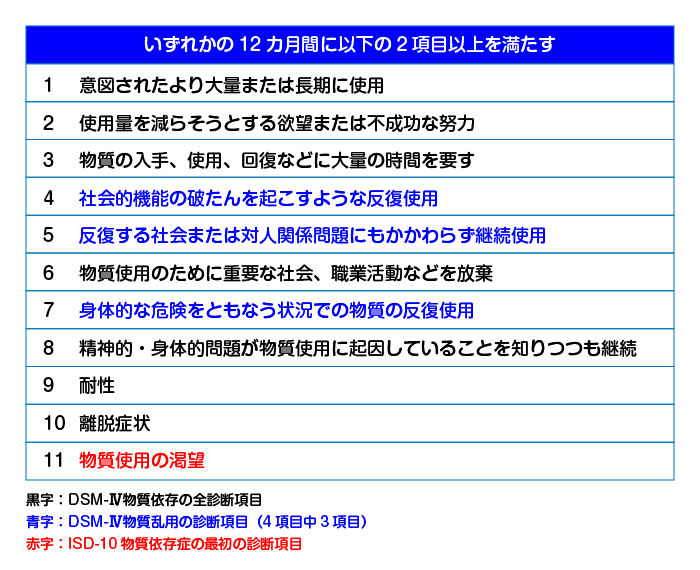

米国精神医学会が定めたDSM-5では、アルコール使用障害(AUD)の診断に11項目の基準が示されています。

これには「飲酒量や頻度の制御困難」「飲酒による役割の放棄」「身体的危険がある状況での飲酒」「飲酒継続による健康・人間関係の悪化」などが含まれます。

過去12か月間に該当項目が2〜3個なら軽度、4〜5個なら中等度、6個以上なら重度と分類されます。

ICD-10診断コード

世界保健機関(WHO)のICD-10では、アルコール依存症は「精神および行動の障害」の一種としてF10カテゴリーに分類されます。

診断には、強い飲酒欲求、飲酒制御の困難、飲酒優先、耐性の増大、離脱症状、飲酒継続による問題などの6項目のうち3つ以上が1か月以上続くことが条件とされています。これは国際的に統一された診断基準であり、日本の医療現場でも広く採用されています。

自己診断チェックリスト(簡易テスト)

自己チェックにはAUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)などの簡易テストが有効です。

たとえば「週に何日飲酒するか」「1回あたりの飲酒量」「飲酒をやめられない経験」「飲酒での失敗経験」などを点数化し、合計スコアでリスクを判定します。

高得点の場合は依存症予備軍または発症の可能性が高く、早期に専門医の診察を受けることが推奨されます。

アルコール依存症になりやすい人の特徴

アルコール依存症は、誰にでも起こり得る病気ですが、発症しやすい傾向を持つ人には共通点があります。

性格的な傾向、飲酒習慣、家族歴や環境要因、さらには精神疾患の有無や性別・年齢といった要素が影響します。これらは単独で作用する場合もあれば、複数が重なってリスクを高めることもあります。

特に現代社会では、ストレスや孤独感から飲酒に頼りやすくなる人が増えており、予防や早期対応には自分や身近な人の特徴を理解することが不可欠です。

性格傾向(完璧主義・ストレスに弱い・衝動的)

完璧主義な人は、自分の失敗や弱さを許せず、ストレスを内面に抱え込みやすいため、飲酒で気分を紛らわせようとする傾向があります。

ストレス耐性が低い人も、緊張や不安を和らげる手段としてアルコールを選びがちです。

また、衝動的な性格の人は、「今すぐ気持ちを変えたい」という思いから飲酒量がコントロールできなくなり、依存症に移行しやすくなります。

飲酒習慣(毎日飲む・一度飲むと止まらない)

毎日のように飲酒する人は、知らず知らずのうちに耐性がつき、量や頻度が増える傾向にあります。

一度飲み始めると止まらない「連続飲酒」タイプの人は、精神依存から身体依存に移行しやすく、短期間で依存症のリスクが高まります。

週末の暴飲や飲み会後の二次会・三次会が常態化している場合も注意が必要です。

家族歴(遺伝的要因)

アルコール依存症は遺伝的要因も関係しており、親や兄弟姉妹に依存症経験者がいる場合、発症リスクが高まることが研究で示されています。

これはアルコール代謝酵素の働きや脳の報酬系の反応に影響する遺伝子の違いが関係していると考えられます。

家族歴がある人は、飲酒の仕方や習慣に特に注意が必要です。

環境要因(飲酒が当たり前の職場や交友関係)

職場の付き合いや接待、友人同士の飲み会など、日常的に飲酒が奨励される環境は依存症の温床となります。

特に長時間労働や高ストレス環境で働く人は、飲酒をストレス発散の手段として習慣化しやすくなります。

環境的プレッシャーが続くと、自覚がないまま依存症の段階に進む危険があります。

精神疾患との関連(うつ病・不安障害・PTSD)

うつ病や不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱える人は、症状の一時的な緩和を目的にアルコールを利用することがあります。

しかしこれは根本的な解決にならず、むしろ症状を悪化させ、依存症を進行させる要因となります。

精神疾患の治療と飲酒管理は密接に関係しており、並行したケアが重要です。

性別・年齢による傾向

従来は中高年男性に多いとされてきましたが、近年は若年層や女性にも依存症が広がっています。

女性は男性よりもアルコール代謝能力が低く、少量でも依存症や健康被害が出やすい傾向があります。

また、10代後半〜20代での過度な飲酒は、将来的な依存症リスクを飛躍的に高めるとされています。

アルコール依存症の段階と進行度

アルコール依存症は、一気に重症化するのではなく、段階的に進行します。初期は心理的な依存から始まり、中期には耐性がついて飲酒量が増加、やがて生活や健康への影響が顕著になります。

末期になると深刻な身体障害や精神障害を伴い、生命の危険すら及びます。

各段階を理解することは、自分や家族がどの位置にいるかを判断し、早期介入のタイミングを見極めるために重要です。

初期段階(精神依存)

この段階では、飲酒が「気分転換」や「ストレス解消」の手段として習慣化します。

まだ身体的な依存はないものの、飲まないと落ち着かない、楽しめないと感じるようになり、精神的依存が形成されます。

週末だけの飲酒が平日にまで広がるなど、生活の中で飲酒の頻度が徐々に増えていくのが特徴です。本人には問題意識が薄く、家族や周囲も見逃しやすい段階です。

中期段階(耐性の増大・生活の乱れ)

飲酒を続けるうちにアルコールに対する耐性がつき、以前よりも多く飲まないと満足できなくなります。

この結果、飲酒量が増加し、二日酔いや体調不良が頻発します。遅刻や欠勤、約束のキャンセルなど、社会生活にも支障が出始めます。

また、家族や友人との関係が悪化し、孤立感が強まることもあります。精神依存が身体依存に移行する危険な時期です。

末期段階(身体症状・合併症)

末期では、肝硬変や膵炎、心疾患など深刻な身体疾患が現れ、日常生活が困難になります。

朝から飲酒する、アルコールを切らすと手の震えや発汗、幻覚、けいれんなどの離脱症状が出るようになります。精神的にも抑うつや不安が強くなり、自傷行為や自殺のリスクが高まります。

この段階では完全な断酒と医療的支援が不可欠であり、放置すれば命に関わります。

アルコール依存症の初期症状

アルコール依存症は、進行する前に必ず初期段階のサインが現れます。初期症状を正しく理解し、早期に気づくことで、依存症への進行を防ぐことが可能です。

これらの兆候は身体的、精神的、行動的な面に分けられますが、本人が自覚しにくく、家族や周囲が先に異変を感じるケースも多くあります。

症状は軽くても放置すると悪化するため、少しでも気になる場合は医療機関での相談が望まれます。

身体的サイン(肝機能異常・胃腸障害・睡眠障害)

初期の身体的サインとしては、健康診断での肝機能異常(γ-GTPやAST、ALTの上昇)がよく見られます。

加えて、胃痛や吐き気、下痢などの胃腸障害、浅い眠りや中途覚醒といった睡眠障害が起こることがあります。

これらは一時的な不調として見過ごされがちですが、慢性的な飲酒による臓器への負担が原因である可能性が高く、放置は危険です。

精神的サイン(不安・イライラ・集中力低下)

アルコールが切れると落ち着かず、不安感やイライラが強くなるのは精神的依存の初期サインです。

集中力が低下し、仕事や学業に影響を及ぼすこともあります。

また、気分の浮き沈みが激しくなり、感情のコントロールが難しくなるケースもあります。これらは「ストレスのせい」と誤解されやすく、飲酒量を見直すきっかけを逃す要因になります。

行動的サイン(隠れて飲む・朝から飲む)

行動面の変化としては、家族や周囲に隠れて飲酒するようになることが挙げられます。

また、二日酔いを軽減する目的で朝から飲む「迎え酒」を始める人もいます。飲酒を隠す行動は、すでに依存の入り口に立っているサインであり、この段階での対応が非常に重要です。

習慣化すると短期間で中期・末期へ進行する危険があります。

アルコール依存症の原因

アルコール依存症は単一の要因ではなく、脳の機能変化、心理的背景、社会環境など複数の要素が複雑に絡み合って発症します。

遺伝的体質や性格傾向に加え、日常生活でのストレスや孤独感、そして飲酒が日常的に行われる文化や環境も大きく影響します。

依存症は「意思の弱さ」ではなく、脳の報酬系がアルコールによって変化するれっきとした病気であり、理解と適切な治療が必要です。

脳の報酬系とドーパミンの関係

アルコールを摂取すると、脳内で快感や満足感を生み出す神経伝達物質「ドーパミン」が大量に分泌されます。この快感は脳の報酬系を刺激し、「また飲みたい」という強い動機づけを生みます。

長期的な飲酒は報酬系を変化させ、アルコールなしでは快感を得にくい状態になり、自然と飲酒量が増えていきます。

これは薬物依存と同じメカニズムで、脳の構造的変化によって自力でのコントロールが困難になります。

心理的要因(孤独・ストレス・自己肯定感の低さ)

孤独感や人間関係のストレスは、飲酒を一時的な逃避手段として利用する引き金になります。

自己肯定感が低い人は、アルコールによる高揚感や安心感に依存しやすく、飲酒習慣が固定化されやすい傾向があります。

また、過去のトラウマや失敗体験を抱える人は、その感情を抑え込むために飲酒を繰り返し、依存症へと進行することがあります。

社会的要因(飲酒文化・交友関係)

日本では飲酒が社交の一部として受け入れられ、仕事の接待や友人との飲み会など、飲まざるを得ない環境が多く存在します。

このような文化的背景は飲酒習慣の定着を助長します。

また、飲酒を好む友人や同僚との付き合いが多いほど、飲酒量が増えやすくなります。こうした社会的圧力は、依存症のリスクを静かに高める要因です。

アルコール依存症の治療と回復

アルコール依存症は、意志の力だけで克服することが極めて難しい病気です。

治療には医学的な介入と心理的サポートの両面が必要であり、断酒や減酒の方針決定から、薬物療法・精神療法・自助グループ・家族支援まで多角的に進める必要があります。

重要なのは「生涯にわたる再発予防」を前提に治療を行うことです。依存症は慢性疾患であり、完治ではなく「回復」を目指す考え方が基本です。

断酒と減酒の違い

断酒は、アルコールを一切摂取しない完全禁酒の方法で、依存症患者に最も推奨されます。

一方、減酒は飲酒量や頻度を減らす方法で、依存症の予備軍や軽度の人に向いています。しかし依存症が進行している場合、減酒では再発リスクが高く、結果的に断酒が必要になることが多いです。

断酒は初期に離脱症状が出るため、医療機関での管理が安全です。

薬物療法(抗酒薬・抗渇望薬)

抗酒薬(例:シアナミド、ジスルフィラム)は、飲酒すると不快な反応を引き起こし、再飲酒を防ぎます。

抗渇望薬(例:ナルメフェン、アカンプロサート)は、アルコールへの欲求を抑制します。

これらは単独での治療よりも、心理療法や自助グループと併用することで効果が高まります。薬は依存症の根治薬ではありませんが、断酒継続の補助として有効です。

精神療法(認知行動療法・動機づけ面接)

認知行動療法は、飲酒を促す思考や行動のパターンを修正し、再発を防ぎます。動機づけ面接は、患者本人の「変わりたい」という気持ちを引き出し、治療意欲を高める手法です。

これらの療法は、単なる説得ではなく、患者の自己決定を尊重しながら進める点が特徴です。

自助グループ(AA・断酒会)

AA(アルコホーリクス・アノニマス)や断酒会は、同じ問題を抱える人同士が支え合う場です。

経験の共有や相互支援を通じて、孤立感を減らし、断酒を継続しやすくします。多くの人が医療機関と並行して利用しています。

家族療法

依存症は本人だけでなく家族全体に影響を与える病気です。

家族療法では、共依存関係の改善や、家族が健康的にサポートできる方法を学びます。家族が正しい知識を持つことで、治療効果は大きく向上します。

家族や周囲のサポート方法

アルコール依存症の回復には、本人の治療意欲と並んで家族や周囲のサポートが大きな役割を果たします。ただし、間違った関わり方は依存を助長する「共依存」につながることもあるため、正しい知識と対応が不可欠です。

サポートの目的は、本人を責めるのではなく、治療へとつなげ、再発を予防することです。介入のタイミングや方法、相談先を知ることで、家族も無理なく支援を継続できます。

共依存を避けるための注意点

共依存とは、依存症の本人を過剰にかばったり、問題行動を隠すことで結果的に依存を助長してしまう関係です。

例えば、職場への言い訳や飲酒の後始末を繰り返すことは、本人が問題を自覚する機会を奪います。

家族は「支える」ことと「助長する」ことの境界を理解し、専門家の助言を受けながら適切な距離感を保つことが重要です。

介入のタイミング

介入は、本人の健康や生活に明らかな悪影響が出始めた時が重要なタイミングです。

急性アルコール中毒や入院、仕事や人間関係の大きなトラブルは、治療への動機づけになることがあります。

この時期に感情的にならず、事実に基づいた冷静な話し合いを行い、専門機関への受診を促すことが大切です。

専門相談窓口・支援団体

依存症は医療機関だけでなく、地域の保健センターや支援団体でも相談できます。

全国にあるアルコール関連問題の相談窓口や、AA(アルコホーリクス・アノニマス)、断酒会などの自助グループは、本人だけでなく家族も利用可能です。

専門的な情報や同じ立場の人との交流は、孤立感を軽減し、長期的な支援を可能にします。

アルコール依存症の予防法

アルコール依存症は、適切な飲酒習慣と生活習慣の見直しによって予防可能な病気です。

予防の鍵は「飲みすぎないこと」と「飲まない日を設けること」です。さらに、ストレス発散の方法を多様化し、定期的に健康状態をチェックすることで、依存症のリスクを大幅に下げられます。

特に若い世代や家族歴のある人は、早い段階から予防意識を持つことが重要です。

1日の飲酒量の上限(厚労省推奨量)

厚生労働省は、成人男性で1日あたり純アルコール量20g程度(ビール500ml、日本酒1合、ワイン200ml相当)、女性はその半分を目安としています。

これを超える飲酒を続けると、肝疾患や生活習慣病、依存症のリスクが高まります。飲酒量を計算し、推奨量を守ることが予防の第一歩です。

休肝日を作る

週に少なくとも2日は休肝日を設け、肝臓を休ませることが推奨されます。

毎日飲む習慣は依存症につながりやすく、休肝日はその予防に有効です。飲み会や外食の翌日など、あらかじめ予定を決めておくと継続しやすくなります。

ストレス発散方法を多様化する

飲酒以外にも、運動、趣味、友人との交流、瞑想など、複数のストレス解消法を持つことが重要です。

アルコールに依存しない生活スタイルを確立することで、飲酒に頼るリスクを減らせます。

健康診断での早期発見

年1回以上の健康診断で肝機能や血液検査を受けることで、飲酒による影響を早期に把握できます。

特にγ-GTPやAST、ALTの数値が高い場合は、飲酒量の見直しや医療機関の受診が必要です。

依存リスクを知り、早めの行動が回復への第一歩

アルコール依存症は、誰にでも起こり得る慢性疾患であり、性格や飲酒習慣、環境、遺伝などさまざまな要因が複合的に関与します。

初期段階では症状が軽く、自覚が乏しいため、放置すると進行しやすいのが特徴です。しかし、早期に兆候を見つけ、生活習慣の改善や専門機関への相談を行えば、回復の可能性は大きく高まります。

依存症は「意志が弱い」からなるものではなく、脳や心の働きが変化することで起こる病気です。だからこそ、家族や周囲の理解と支援が欠かせません。

セルフチェックを活用し、リスクを客観的に知ることが第一歩です。小さな異変に気づいた段階で行動を起こすことが、健康な生活を取り戻す最短ルートになります。