アルコール依存症は、単なる「お酒好き」とは異なり、心身や社会生活に深刻な影響を及ぼす病気です。

初期段階ではストレス時の飲酒増加や睡眠の乱れなど、一見すると軽微な変化から始まりますが、進行するにつれて耐性の増加や記憶障害、離脱症状が現れ、最終的には肝硬変やアルコール性認知症など命に関わる症状に至ることもあります。

本記事では、アルコール依存症の初期から末期までの症状、危険性、診断基準、そして各段階での対処法や予防法を段階別にわかりやすく解説します。

早期発見・早期対応が回復の鍵であることを理解し、本人や家族が正しい知識と行動を取れるようになることを目指します。

以下求人ページからの直接のご応募で採用された方には、最大200万円のお祝い金を支給いたします。

アルコール依存症とは

アルコール依存症は、長期間の過度な飲酒が原因で、心身に深刻な影響を与える病気です。一度依存状態に陥ると、自分の意思で飲酒量をコントロールすることが困難になり、やめたくてもやめられなくなります。

進行すると健康被害や社会生活への悪影響が顕著になり、家庭や職場、人間関係にも深刻なトラブルが生じます。

依存症は少しずつ進行し、本人が「まだ大丈夫」と思っている段階でも着実に悪化していきます。ここではその定義、患者数の現状、嗜好との違い、依存の種類について詳しく解説します。

- 定義と特徴

- 日本における患者数と予備軍の割合

- お酒好きとの違い(依存の有無)

- 身体依存と精神依存

定義と特徴

アルコール依存症はWHO(世界保健機関)や米国精神医学会のDSM-5でも「精神疾患」の一つとして位置づけられています。

特徴は、飲酒を始めると止められない、または飲まないと落ち着かない状態になることです。

飲酒の影響で健康や社会的役割に問題が生じても飲み続けてしまい、生活全体がお酒を中心に回るようになります。

日本における患者数と予備軍の割合

日本では、厚生労働省の推計によると約100万人がアルコール依存症と診断され、その予備軍は数百万人に上ります。

飲酒習慣が日常的にある人、ストレス発散手段がお酒中心の人は特にリスクが高く、働き盛り世代や女性の増加も問題視されています。

また、過度な飲酒は肝臓疾患や精神疾患の発症リスクを高め、医療費や社会保障にも影響します。

お酒好きとの違い(依存の有無)

お酒が好きな人は、自分の都合や体調に応じて飲酒を控えたり中止したりできます。

しかし依存症になると、健康や生活に悪影響があっても飲酒をやめられません。

最大の違いは「飲酒コントロールの可否」にあり、依存症では意思の力だけでは制御できなくなります。

身体依存と精神依存

精神依存は、ストレスや不安を感じた際に「飲まないと落ち着かない」という心理的執着です。

身体依存は、飲酒をやめると手の震えや発汗、不眠、動悸などの離脱症状が出る状態を指します。

多くの場合、精神依存が先に始まり、その後に身体依存が加わり、依存の悪循環が形成されます。

アルコール依存症の進行段階と特徴

アルコール依存症は一気に悪化するわけではなく、精神面から始まり、身体的な変化や社会生活の崩壊へと段階的に進行します。

初期段階では精神的な依存が中心で、飲酒習慣が日常に溶け込みます。中期では耐性がつき、生活の乱れや記憶障害が現れ、末期になると重度の身体疾患や社会的破綻に至ります。

進行スピードは個人差が大きく、数年で重度になる人もいれば、十数年かけて悪化する場合もあります。ここでは、各段階の特徴を整理します。

- 初期(精神依存)

- 中期(耐性・生活の乱れ)

- 末期(身体症状・社会的破綻)

- 段階が進むスピードの個人差

初期(精神依存)

この段階では、ストレス発散やリラックスのためにお酒を飲むことが習慣化します。

飲酒を楽しむというよりも「飲まないと落ち着かない」状態に近づき、仕事後や休日など飲酒が日課になります。

まだ社会生活は維持できますが、飲む量や回数が少しずつ増加し、心の支えとしてお酒が中心になる傾向があります。

中期(耐性・生活の乱れ)

耐性がつくことで、以前と同じ量では酔えなくなり、飲酒量がさらに増加します。

記憶の一部が抜け落ちる「ブラックアウト」が起き始め、遅刻や欠勤、家族との口論など生活面に支障が出ます。

この時期にはすでに身体も影響を受け始め、翌日まで疲労感や倦怠感が残ります。

末期(身体症状・社会的破綻)

長期的な過度の飲酒により、肝硬変や膵炎、心疾患などの深刻な病気が発症します。

精神的にもアルコール性認知症や幻覚、せん妄が現れることがあります。

社会的には失業や家庭崩壊、孤立が進み、生活基盤を失うケースも少なくありません。

段階が進むスピードの個人差

進行スピードは遺伝的要因、飲酒量、生活環境によって大きく異なります。

大量飲酒を短期間続けると数年で末期に至ることもあれば、少量でも長年続けた結果、ゆっくりと悪化するケースもあります。

早期発見と介入ができれば、進行を食い止めることが可能です。

アルコール依存症の初期症状

アルコール依存症の初期段階では、精神面や行動面、身体面に微妙な変化が現れますが、日常生活が大きく崩れるほどではないため、本人も周囲も見過ごしやすいのが特徴です。

この時期はまだ回復の可能性が高く、正しい知識を持って気づくことが重要です。

以下では精神的・行動的・身体的なサインと、周囲が気づきにくい理由について解説します。

- 精神的サイン

- 行動的サイン

- 身体的サイン

- 周囲が気づきにくい理由

精神的サイン

初期の精神的変化として、ストレスや不安を感じると自然にお酒に手が伸びるようになります。

「今日は嫌なことがあったから一杯」という飲酒が増え、飲まないと気持ちが落ち着かない心理状態になります。

お酒を楽しむよりも「必要だから飲む」傾向が強くなります。

行動的サイン

飲酒の量や回数が徐々に増加し、週末だけだった飲酒が平日にも広がります。

一度飲み始めると止まらず、予定以上に飲んでしまうことも増えます。飲酒のためにスケジュールを調整するなど、生活の優先順位がお酒に傾き始めます。

身体的サイン

軽い頭痛や不眠、胃の不快感、二日酔いの頻発などが見られます。

これらは一時的な体調不良と勘違いされやすく、本人も深刻に受け止めないことが多いです。しかし、こうした症状はすでに体がアルコールに適応し始めているサインです。

周囲が気づきにくい理由

初期段階では社会生活を普通に送れているため、周囲も問題を認識しにくいです。仕事や家庭の義務を果たしている限り、単なる「お酒好き」と見られがちです。

このため、本人が自覚して行動を変えるきっかけを失いやすく、依存の進行を早める要因になります。

アルコール依存症の中期症状(初期から末期への移行)

中期段階は、精神依存から身体依存へと移行する重要な時期です。耐性がつき飲酒量が増える一方で、健康や生活の乱れが顕著になります。

この時期からは、離脱症状や記憶障害などの深刻な変化が現れ始め、日常生活に支障をきたします。早期の対応がなければ、末期へと急速に進行する危険性があります。

- 耐性の増加(飲んでも酔わなくなる)

- 記憶障害(ブラックアウト)

- 仕事・家庭への悪影響

- 離脱症状の出現(手の震え・発汗・不安感)

耐性の増加(飲んでも酔わなくなる)

長期間の飲酒によって、肝臓のアルコール分解能力が向上し、中枢神経もアルコールに慣れてしまいます。その結果、以前と同じ量では酔いを感じにくくなり、より多く飲まなければ満足できない状態に陥ります。

この耐性の増加は、飲酒量をさらに押し上げ、依存症の進行を加速させる要因となります。

記憶障害(ブラックアウト)

中期段階では、飲酒中に起こった出来事や会話の一部、または全てを思い出せない「ブラックアウト」が発生します。

本人はその場で普通に会話や行動をしているため、翌日になって周囲から指摘されて初めて気づくこともあります。

これが繰り返されることで、人間関係や信用を失う原因にもなります。

仕事・家庭への悪影響

飲酒の影響で朝起きられず、遅刻や欠勤が増加します。

業務中の集中力低下や判断ミスも目立ち、職場での評価や立場が悪化します。家庭では暴言や口論が増え、家族関係が緊張状態に陥ります。また、飲酒費用や治療費が増え、経済的負担も深刻化します。

離脱症状の出現(手の震え・発汗・不安感)

中期には、飲酒を控えると手の震え、発汗、動悸、強い不安感などの離脱症状が現れるようになります。

これらの不快な症状を避けるために、再びお酒を飲むという悪循環が形成されます。

これにより身体依存が確立され、本人の意思だけで断酒することは極めて困難になります。

アルコール依存症の末期症状

末期のアルコール依存症は、心身ともに深刻なダメージを受けており、生命の危機に直結します。長年の過度な飲酒が原因で、肝臓や膵臓、心臓などの重要臓器が不可逆的な障害を負い、精神機能にも重大な変化が現れます。

また、社会的にも孤立し、生活基盤を失うケースが多くなります。この段階では、医療機関での集中的な治療と長期的な回復支援が不可欠です。

- 重度の身体症状

- 精神症状

- 社会的破綻

- 末期に起こる死亡リスク(肝不全・脳卒中・心筋梗塞)

重度の身体症状

末期の患者には、肝硬変、肝不全、慢性膵炎、心不全といった重篤な疾患が高確率で現れます。

これらは臓器の機能低下だけでなく、強い倦怠感、皮膚や眼の黄ばみ(黄疸)、腹水、全身の衰弱を伴い、日常生活のほとんどが制限されます。症状が進行すると、食事や歩行などの基本的な動作も困難になります。

多くの場合、この段階での治療は症状の進行を食い止めることが目的となり、完治は難しくなります。

精神症状

末期では、アルコール性認知症やせん妄、幻覚、妄想などの精神症状が顕著になります。記憶力や判断力が低下し、現実と虚構の区別がつかなくなることもあります。

夜間せん妄により徘徊や混乱が起こり、暴言や暴力などの行動を取る場合もあり、介護者や家族への負担は計り知れません。

これらの症状は、本人の生活だけでなく周囲の安全や精神的健康にも影響します。

社会的破綻

長年の飲酒による健康悪化と行動の変化から、職場での信頼を失い失職するケースが多発します。収入源を失ったことで経済的基盤が崩れ、家計が破綻することも珍しくありません。

また、家庭内不和や離婚、友人や親族との断絶が進み、社会的な孤立状態に陥ります。最終的には支援を受ける環境すら失い、生活の立て直しが極めて困難になります。

末期に起こる死亡リスク(肝不全・脳卒中・心筋梗塞)

末期のアルコール依存症は、命に直結する急性症状のリスクが極めて高い状態です。

肝不全や食道静脈瘤破裂による大量出血、脳卒中、心筋梗塞などが突然発生し、数時間から数日のうちに死に至ることもあります。

これらは事前に兆候が見られない場合も多く、適切な治療や継続的な管理を怠ると、回避はほぼ不可能です。

アルコール依存症の診断基準

アルコール依存症の診断は、医師による問診や行動・身体症状の評価に基づき、国際的な基準を用いて行われます。

特にDSM-5(米国精神医学会)とICD-10(WHO)が広く用いられており、これらの基準は依存の有無や重症度を判断する重要な指標となります。

また、自己チェック用のツールとして「AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)」も存在し、早期発見に役立ちます。

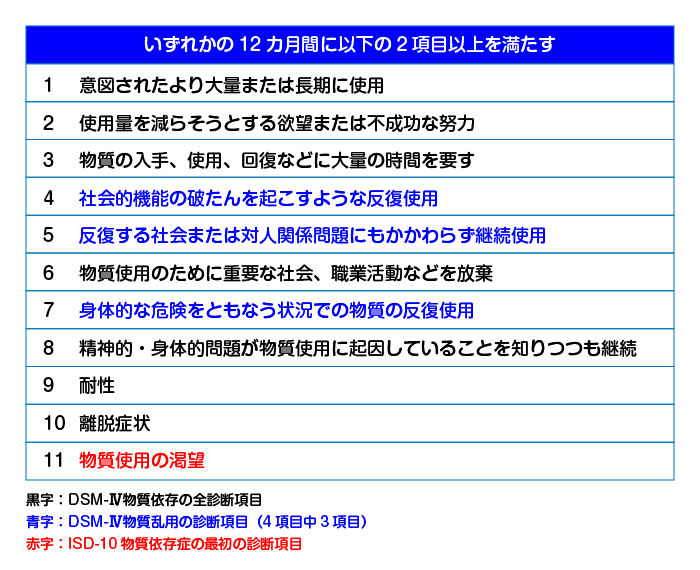

- DSM-5による診断項目

- WHOのICD-10基準

- AUDIT(依存度チェックテスト)紹介

DSM-5による診断項目

DSM-5では、過去12か月間に以下のような症状が2項目以上当てはまる場合にアルコール使用障害と診断されます。

例として「飲酒量や時間をコントロールできない」「飲酒による社会的・職業的問題」「飲酒を減らそうとしてもできない」「離脱症状がある」などがあります。

項目数に応じて軽度・中等度・重度に分類されます。

WHOのICD-10基準

ICD-10では、少なくとも1か月以上続く、または過去12か月間に繰り返し現れた以下の状態が3つ以上ある場合を依存症と診断します。

例として「強い飲酒欲求」「飲酒制御困難」「離脱症状」「耐性の形成」「飲酒のために他の活動を放棄」「飲酒による明らかな有害結果の継続」などです。

AUDIT(依存度チェックテスト)紹介

AUDITはWHOが開発した10項目の質問票で、飲酒量や頻度、依存傾向、問題飲酒による影響を自己評価します。

得点が高いほど依存リスクが高く、8点以上で危険な飲酒、15点以上で依存症の可能性が強く示唆されます。医療機関や自治体の健康相談でも広く使用されています。

初期症状の段階でできること

アルコール依存症は、初期段階であれば適切な対策によって回復の可能性が非常に高い病気です。

この時期は、まだ生活や健康への影響が限定的であり、本人の意識改革や周囲のサポートが有効に働きます。重要なのは「気づいた時点ですぐに行動を起こす」ことです。

ここでは、減酒・断酒の第一歩、専門医の受診、家族や友人によるサポート方法について解説します。

- 減酒・断酒の第一歩

- 専門医への相談

- 家族・友人によるサポート方法

減酒・断酒の第一歩

初期のうちに飲酒日数や量を意識的に減らすことが大切です。

例えば週に2〜3日の休肝日を設ける、飲む量をグラス1〜2杯に制限するなど、小さな習慣の改善から始めます。アプリや日記で飲酒量を記録すると自己管理がしやすくなります。

専門医への相談

アルコール専門外来や精神科・心療内科では、依存症の初期段階でも相談を受け付けています。

医師は飲酒習慣や生活状況を踏まえて適切な治療計画を提案し、必要に応じてカウンセリングや集団療法も行います。早期の医療介入は進行を防ぐ鍵です。

家族・友人によるサポート方法

本人が依存症であることを受け入れるのは難しいため、責めずに寄り添う姿勢が重要です。

飲酒を促さない環境づくりや、病院への付き添い、日常生活での小さな変化を一緒に喜ぶなど、継続的な支援が回復を後押しします。

末期症状が出た場合の対応

アルコール依存症が末期に進行すると、生命に関わる深刻な身体疾患や重度の精神症状が現れます。

この段階では、本人の意思だけで飲酒をやめることはほぼ不可能であり、緊急性の高い医療介入が必要です。治療は断酒の確立だけでなく、合併症の管理や栄養状態の改善、社会復帰支援など多方面から行われます。

ここでは、末期症状に対する具体的な対応方法を紹介します。

- 緊急入院治療の必要性

- 投薬治療(抗酒薬・抗渇望薬)

- 栄養療法と合併症治療

- 自助グループ・長期回復プログラム

緊急入院治療の必要性

末期症状では、肝不全、せん妄、重度の離脱症状などが急速に悪化し、数時間から数日の間に生命が危険にさらされる場合があります。これらは自宅療養では対応が困難で、救急搬送や入院による集中治療が必要です。

入院中は断酒を徹底するとともに、点滴や投薬によって身体症状の安定化を図ります。また、医療スタッフによる24時間体制の管理が行われ、危険な合併症の早期発見と対応が可能になります。

投薬治療(抗酒薬・抗渇望薬)

断酒を長期的に維持するため、抗酒薬(飲酒時に不快症状を引き起こす薬)や抗渇望薬(脳に働きかけて飲酒欲求を減らす薬)が用いられます。

これらの薬は医師の管理下で適切に処方され、副作用や効果を確認しながら使用されます。

薬物療法は単独ではなく、心理療法やカウンセリングと組み合わせることで、断酒継続の成功率を高めることができます。

栄養療法と合併症治療

長期的な飲酒により、多くの末期患者はビタミンB1欠乏やタンパク質不足などの栄養不良状態にあります。

これらを改善するため、入院中は点滴や栄養補給食による集中的な栄養療法が行われます。同時に、肝臓疾患、膵炎、心疾患などの合併症に対する専門治療も実施され、体力の回復と生命予後の改善を目指します。

自助グループ・長期回復プログラム

退院後の再発防止には、AA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループや、依存症専門施設による長期回復プログラムの参加が有効です。

仲間との交流を通じて孤立感を減らし、断酒生活の継続に必要な心理的支えを得られます。

また、定期的な面談やグループセッションにより、再び飲酒衝動が強まった際の早期対応が可能になります。

家族や周囲が取るべき行動

アルコール依存症は本人だけでなく、家族や周囲の人々にも大きな影響を与える病気です。特に進行した段階では、本人の意思だけで回復することは難しく、周囲の適切な関わり方が回復の鍵となります。

しかし、過度な干渉や支援の仕方を間違えると「共依存」という悪循環に陥る危険もあります。ここでは、介入のタイミングや注意点、活用できる支援先を解説します。

- 介入のタイミング

- 共依存を避けるための注意点

- 相談窓口・支援団体の活用

介入のタイミング

本人の生活や健康に明らかな支障が出ている、もしくは離脱症状が見られる場合は、早急な介入が必要です。

小さなサインでも放置せず、病院受診や専門家への相談を促すことが重要です。

タイミングを逃すと、依存がさらに深刻化し、治療の難易度が上がります。

共依存を避けるための注意点

家族が本人の行動を庇ったり、問題を隠したりすることで、依存状態を長引かせることがあります。

これを「共依存」と呼びます。支えることは大切ですが、飲酒を助長する行為や責任の肩代わりは避け、適度な距離感を保つことが必要です。

相談窓口・支援団体の活用

各自治体には精神保健福祉センターや保健所の相談窓口があり、依存症専門の相談員や医療機関を紹介してくれます。

また、全国の断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)などの自助グループも有効な支援先です。

家族向けのプログラムを実施している団体もあるため、積極的に活用しましょう。

アルコール依存症の予防法

アルコール依存症は、一度発症すると完全な回復が難しい病気ですが、生活習慣を整えることで予防することは可能です。

特に日常的に飲酒する人は、自分の飲酒習慣を定期的に振り返り、健康的な範囲を守る意識が重要です。

予防のポイントは、飲酒量の管理、休肝日の設定、そしてお酒以外のストレス解消法を持つことです。ここでは、厚労省のガイドラインを参考に具体的な方法を解説します。

- 飲酒ガイドライン(厚労省推奨量)

- 休肝日を設ける

- ストレス解消法の多様化

飲酒ガイドライン(厚労省推奨量)

厚生労働省は、成人男性の場合で1日あたり純アルコール量20g程度、女性ではその半分を目安としています。

これはビール中瓶1本、日本酒1合、ワイン2杯に相当します。これを超える飲酒は、生活習慣病や肝疾患、依存症の発症リスクを高めるため、日々の飲酒量を意識して管理することが大切です。

また、年齢や体格、健康状態によって適量は変わるため、定期的な健康診断や医師のアドバイスを受けながら、自分に合った適切な飲酒量を把握しましょう。

休肝日を設ける

休肝日は、アルコールによって疲弊した肝臓を休ませ、修復を促すための重要な習慣です。

厚生労働省は週2日以上の休肝日を推奨しており、これにより肝疾患や依存症のリスクを減らせます。

飲酒記録をつけることで、無意識のうちに連続飲酒してしまうのを防ぎやすくなります。また、休肝日はお酒以外の楽しみを見つけるきっかけにもなり、結果的に飲酒習慣全体の見直しにつながります。

ストレス解消法の多様化

お酒に頼らずストレスを解消できる方法を持つことは、依存症予防において最も効果的なアプローチの一つです。

適度な運動や趣味、友人との交流、自然の中での散歩、音楽鑑賞、瞑想や深呼吸など、自分に合った活動を複数持つことで、飲酒に依存するリスクを減らせます。

また、仕事や人間関係でのストレスが大きい場合は、カウンセリングやメンタルヘルスの専門家に相談することも有効です。

ストレス解消法を多様化することで、精神的な安定を保ちやすくなり、結果的に健康的な生活習慣の維持にもつながります。

初期段階での発見が回復の鍵

アルコール依存症は、初期のうちに気づき対処することで、重症化を防ぎ回復の可能性を大きく高められる病気です。

依存は少しずつ進行し、本人も周囲も問題を軽く見がちですが、精神的サインや飲酒習慣の変化は早期発見の重要な手がかりとなります。

中期以降になると、耐性の増加や離脱症状、記憶障害などが顕著になり、生活や健康への影響が深刻化します。末期に至れば、重度の臓器障害や社会的孤立など、命に関わるリスクが高まります。

予防のためには、厚労省の飲酒ガイドラインを守り、休肝日を設けること、そしてお酒以外のストレス解消法を持つことが大切です。

また、依存が疑われる場合は、ためらわず専門医や支援団体に相談することが、回復への第一歩です。本人の努力と周囲の理解・支援が揃えば、依存症からの長期的な回復は十分に可能です。