アルコール依存症とは、単にお酒が好きという状態を超え、飲酒が生活の中心となり、健康や人間関係、社会生活に深刻な影響を及ぼす病気です。

一般的に「お酒好き」は、飲む量や頻度を自分で調整でき、必要な時には飲酒を控えられます。しかし依存症になると、自分の意思だけでは飲酒をやめられず、心身に明らかな悪影響があっても飲み続けてしまいます。

本記事では、アルコール依存症の定義や症状、原因、診断方法、治療法、予防法に加え、初期のチェック方法や有名人の事例、社会的影響まで幅広く解説します。

正しい知識を持つことで、早期発見や回復への一歩を踏み出すことが可能です。

アルコール依存症とは

アルコール依存症は、心と体の両方に影響を与える慢性的な疾患です。その特徴は、飲酒のコントロールが失われ、生活全般に深刻な支障をきたすことです。

医学的には精神疾患に分類されますが、長期間の過剰飲酒によって生活習慣病的な側面も併せ持っています。

社会的背景や文化的要因とも密接に関係し、単なる個人の意思の弱さで説明できるものではありません。この章では以下の観点から詳しく見ていきます。

- 精神疾患であり生活習慣病でもある理由

- アルコール乱用と依存症の違い

- WHO(世界保健機関)の定義と国際的な位置づけ

精神疾患であり生活習慣病でもある理由

アルコール依存症は、脳の神経伝達物質や報酬系に変化をもたらすことで発症します。飲酒を繰り返すうちに快楽や安心感を得る回路が強化され、やがて飲まずにはいられない状態になります。

このような脳の変化は精神疾患として扱われます。一方で、長期間の過剰飲酒は肝疾患や高血圧、糖尿病などの生活習慣病を引き起こしやすく、身体的な慢性疾患としての側面も無視できません。

つまりアルコール依存症は、心の病と体の病が密接に絡み合った複合的な疾患であり、治療においても両面からのアプローチが必要となります。

アルコール乱用と依存症の違い

アルコール乱用は、短期間または特定の場面で過剰に飲むことで、健康や社会生活に一時的な悪影響を及ぼす状態を指します。例えば、酔って暴力をふるう、仕事を休むなどが該当します。

一方、アルコール依存症は、飲酒が習慣化し、自分でコントロールできなくなる慢性疾患です。

依存症では、飲まないと離脱症状(震え、不安、発汗など)が現れ、日常生活のあらゆる面で飲酒が優先されます。乱用は生活習慣や意思で改善できる場合もありますが、依存症は医学的治療が不可欠です。

WHO(世界保健機関)の定義と国際的な位置づけ

WHOはアルコール依存症を「アルコール使用障害」の一種として定義しています。これは精神的依存と身体的依存を伴い、飲酒のコントロールが困難になる状態を指します。

また、WHOは世界的にアルコールによる健康被害が高まっていることを警告しており、過剰飲酒が死亡や疾病の主要なリスク要因の一つとされています。

国際的には、依存症は脳の病気として認識され、単なる生活習慣や性格の問題ではないと強調されています。この認識は、偏見を減らし、治療と予防を推進する上で重要な役割を果たしています。

アルコール依存症の歴史と社会背景

アルコール依存症は現代特有の病気ではなく、古くから人類と酒の歴史とともに存在してきました。酒は多くの文化で儀式や社交、娯楽の場に欠かせない存在であり、同時に過剰摂取による健康被害や社会問題を引き起こしてきました。

日本でも古来から酒は祝い事や季節行事に用いられ、経済や文化の発展に寄与してきた反面、過度な飲酒による依存や犯罪、家庭崩壊といった負の影響も報告されています。

この章では、日本の飲酒文化の変遷と依存症認識の変化、さらに海外の歴史的事例を紹介します。

- 日本の飲酒文化と依存症認識の変化

- 海外におけるアルコール問題の歴史的事例

日本の飲酒文化と依存症認識の変化

日本では古代から米を原料とした酒造りが盛んで、酒は神事や祭礼において重要な役割を果たしてきました。江戸時代には酒造業が発展し、庶民の間でも日常的に酒が消費されるようになります。

戦後、高度経済成長期には接待や宴会文化が広がり、「飲むことが社会人の礼儀」とされる風潮も強まりました。しかし近年は健康志向の高まりや働き方改革、若年層の酒離れにより飲酒量は減少傾向にあります。

依存症に対する認識も、かつては「根性の問題」と誤解されていましたが、現在では脳の病気として理解されるようになり、医療的な支援や啓発活動が進んでいます。

海外におけるアルコール問題の歴史的事例

海外でも酒は文化や経済と密接に結びついてきましたが、過剰飲酒による社会問題は深刻でした。

例えば19世紀のアメリカでは、工業化と都市化の進展に伴いアルコール消費が急増し、労働力低下や家庭崩壊、犯罪増加が社会問題化しました。これに対し禁酒運動が広がり、1920年から1933年までの間、全米で禁酒法が施行されました。

しかし違法取引やギャングの台頭を招き、最終的には廃止されます。ヨーロッパでもアルコール性肝疾患や家庭内暴力の増加が問題となり、公共の場での飲酒規制や広告制限が進められました。

こうした歴史は、依存症対策において文化的背景と政策の両面を考慮する重要性を示しています。

日本と世界の現状・統計

アルコール依存症は世界中で見られる健康問題であり、日本も例外ではありません。国内では年間数十万人が医療機関で治療を受けていますが、実際には潜在的な依存症患者や予備軍を含めると、その数ははるかに多いと推定されています。

また、依存症は年齢や性別によって傾向が異なり、国や地域ごとに飲酒習慣や文化が影響を与えています。世界的にも依存症患者数は増加傾向にあり、各国は予防啓発や規制強化に取り組んでいます。

この章では、国内の統計と年代別傾向、そして世界各国との比較データを紹介します。

- 国内の患者数・潜在患者の割合

- 男女・年代別の傾向

- 世界各国との比較データ

国内の患者数・潜在患者の割合

厚生労働省の推計によれば、日本のアルコール依存症患者は約80万人に上るとされます。しかし、実際に治療を受けているのはその一部で、医療機関にかかっていない潜在患者はさらに数百万人規模にのぼると推測されています。

予備軍も含めると、成人の約5〜8%が何らかの形で依存症リスクを抱えている可能性があります。

背景には、飲酒に対する社会的寛容さや、依存症に対する stigma(偏見)があり、症状があっても受診をためらうケースが多く見られます。このため、実態は統計以上に深刻であると考えられます。

男女・年代別の傾向

男女別では、男性患者が依然として多いものの、近年は女性患者の割合が増加しています。特に働く女性や子育て世代において、ストレス解消目的での飲酒が習慣化しやすい傾向があります。

また、年代別に見ると、依存症は中高年層に多く見られますが、若年層でも「イッキ飲み」や「宅飲み」などの過剰飲酒習慣が原因で早期発症する例が報告されています。

高齢者では孤独や退職後の生活変化が飲酒増加につながる場合もあり、年代ごとの背景に応じた予防策が必要です。

世界各国との比較データ

WHOの統計によると、世界で最もアルコール消費量が多いのは東欧や西欧の一部地域で、年間一人当たりの純アルコール摂取量が10〜15リットルに達する国もあります。

日本の平均は約8リットルと中程度ですが、依存症患者の割合は先進国の中でも高い水準です。アジア諸国の中では韓国が高い飲酒量を示し、依存症問題も深刻化しています。

各国は課税強化、広告規制、販売時間制限などを導入していますが、文化や経済構造の違いから対策の効果には差が見られます。

初期兆候と依存症の進行段階

アルコール依存症は突然重症化するわけではなく、時間をかけて少しずつ進行します。多くの場合、最初は自覚しづらい軽度の変化から始まり、やがて身体的・精神的症状が顕著になり、社会生活にも深刻な影響が及びます。

早期に兆候を把握できれば回復の可能性は高まりますが、放置すると不可逆的な健康被害や社会的孤立に至ることもあります。この章では、依存症の進行を「初期」「中期」「末期」の3段階に分け、それぞれの特徴を解説します。

- 初期のサイン(飲酒量の増加・コントロール不能)

- 中期(健康被害・人間関係の悪化)

- 末期(深刻な臓器障害・社会的孤立)

初期のサイン(飲酒量の増加・コントロール不能)

初期段階では、仕事や家事を終えた後の晩酌が習慣化し、少しずつ飲酒量が増えていきます。「たまには休肝日を」と思っても実行できず、気づけば毎日飲む状態になります。

また、予定より多く飲んでしまう、飲まないと落ち着かない、飲酒のために用事を後回しにするなどの行動も見られます。

この段階では本人や周囲も「ただのお酒好き」と見なすことが多く、依存症の入り口であることを認識しづらいのが特徴です。

中期(健康被害・人間関係の悪化)

中期に入ると、飲酒が原因の体調不良や健康被害が目立ち始めます。肝機能の数値異常、胃腸障害、睡眠障害などが現れ、二日酔いで仕事や家庭生活に支障をきたすことも増えます。

また、飲酒を巡る嘘や約束破りが増え、家族や友人との信頼関係が崩れていきます。本人は飲酒を正当化しがちで、「ストレス解消」「みんな飲んでいる」と理由をつけますが、実際には飲酒が生活の優先順位の最上位に来ている状態です。

末期(深刻な臓器障害・社会的孤立)

末期になると、肝硬変や膵炎、アルコール性認知症などの重篤な臓器障害が現れます。

精神面ではうつ病や強い不安症状が出やすくなり、飲まないと震えや発汗、幻覚などの離脱症状が出現します。職場を失い、家庭が崩壊し、孤立していくケースも多く見られます。

この段階では飲酒をやめることが生命維持に直結しますが、強い依存から自力での断酒は極めて困難で、医療介入が不可欠です。

主な症状・特徴

アルコール依存症は、身体面・精神面・行動面のすべてに影響を及ぼします。初期は軽い体調不良や感情の起伏の変化から始まりますが、進行すると臓器障害や深刻な精神症状、さらには社会生活を破壊する行動的特徴が現れます。

これらは互いに影響し合い、悪循環を形成します。身体的ダメージは精神状態を不安定にし、精神的苦痛がさらなる飲酒を招きます。

この章では、依存症に共通してみられる特徴を、身体的・精神的・行動的の3つに分けて解説します。

- 身体的症状(震え・肝機能障害・免疫低下)

- 精神的症状(抑うつ・不安・怒りっぽさ)

- 行動的特徴(隠れ飲み・嘘・約束を守れない)

身体的症状(震え・肝機能障害・免疫低下)

アルコール依存症では、まず離脱症状として手の震えや発汗、動悸が見られます。長期飲酒は肝臓に大きな負担をかけ、脂肪肝から肝炎、肝硬変へと進行します。

また、アルコールは免疫機能を低下させ、感染症にかかりやすくなります。

ビタミンB1欠乏による神経障害や記憶障害も特徴的で、これらは放置すると不可逆的なダメージとなります。

精神的症状(抑うつ・不安・怒りっぽさ)

精神面では、抑うつ状態や不安感、焦燥感が慢性的に続くようになります。飲酒している間は一時的に気分が高揚しますが、アルコールが抜けると気分が急落し、精神的な落差に苦しみます。

また、些細なことで怒りっぽくなったり、感情のコントロールが難しくなったりすることもあります。

これらの症状は人間関係の悪化や社会的孤立を招きやすくなります。

行動的特徴(隠れ飲み・嘘・約束を守れない)

依存症が進行すると、周囲に飲酒量を隠すため「隠れ飲み」をするようになります。また、飲酒量や頻度について嘘をつく、断酒や節酒の約束を守れないといった行動も増えます。

さらに、飲酒を優先して仕事や家庭の用事を後回しにし、日常生活全般の機能が低下していきます。これらの行動は本人の信頼を失わせ、孤立を深める要因となります。

アルコール依存症の原因

アルコール依存症の発症には、単一の要因ではなく複数の要素が複雑に絡み合っています。遺伝的背景や脳の特性といった生物学的要因に加え、幼少期の環境や人生経験、精神的ストレス、さらには社会や文化の影響も大きな役割を果たします。

つまり、依存症は「意思の弱さ」ではなく、科学的に説明できる病気であり、その背景を正しく理解することが予防と治療の第一歩です。ここでは4つの主要な要因を解説します。

- 遺伝的・体質的要因

- 幼少期の家庭環境やトラウマ

- 精神疾患やストレスとの関連

- 飲酒文化・職場の風習

遺伝的・体質的要因

研究によれば、アルコール依存症の発症リスクは遺伝的要素によって約40〜60%が説明できるとされています。

特にアルコール分解酵素(ADH・ALDH)の活性が高い人は、アルコールの代謝が早く多量飲酒しやすい傾向があります。

また、脳の報酬系がアルコールに反応しやすい体質も依存症リスクを高めます。家族に依存症患者がいる場合は、遺伝だけでなく生活習慣や価値観の影響も受けやすくなります。

幼少期の家庭環境やトラウマ

幼少期に虐待やネグレクト、親のアルコール依存などの不安定な家庭環境で育つと、成人後に依存症を発症するリスクが高まります。

愛着形成の問題や自己肯定感の低下が背景にあり、ストレス耐性が弱くなることが要因です。

また、いじめや事故、災害などによる心理的トラウマも、飲酒を自己治療的に用いる引き金となる場合があります。

精神疾患やストレスとの関連

うつ病、不安障害、双極性障害、PTSDなどの精神疾患を抱える人は、症状の苦しみを和らげるために飲酒を選ぶ傾向があります。

アルコールは一時的に気分を高揚させますが、長期的には脳の化学バランスを崩し、症状を悪化させます。

また、職場のプレッシャーや家庭の問題といった慢性的ストレスも、飲酒量の増加につながります。

飲酒文化・職場の風習

日本では「お酌文化」や「飲みニケーション」といった飲酒を伴う社交が長年根付いてきました。

飲酒が断りづらい雰囲気や、過剰飲酒を笑って許す風潮は、依存症のリスクを高めます。

特に営業職や接待の多い業種では、業務の一環として飲酒が行われることもあり、個人の意思では制御しにくい環境が形成されます。

診断基準と自己チェック

アルコール依存症は自己判断が難しい病気です。本人は「まだやめられる」「ただの飲みすぎ」と考えがちですが、医学的には明確な診断基準があります。

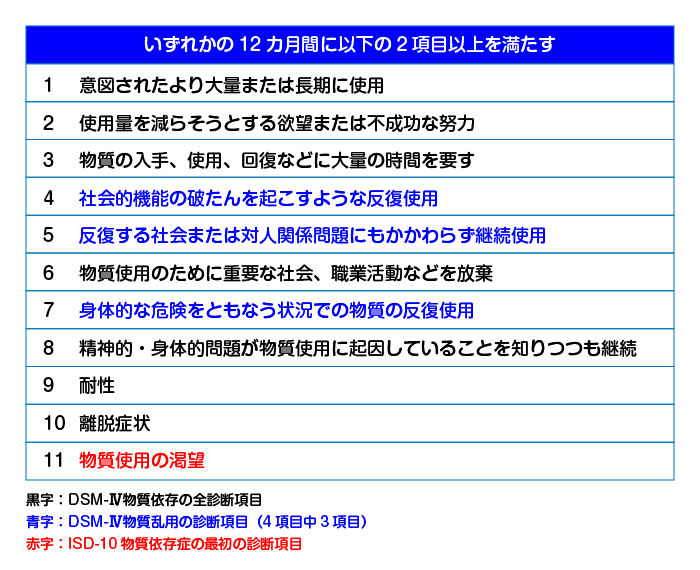

診断には国際的に認められた基準(DSM-5、ICD-10)が用いられ、医師が問診や検査を通じて総合的に判断します。

また、一般の方でも自分の飲酒習慣を把握できるよう、簡易チェックリストが活用されています。ここでは代表的な診断基準と自己チェックの方法を紹介します。

- DSM-5による診断項目

- ICD-10診断コード

- 自己診断チェックリスト(簡易テスト)

DSM-5による診断項目

米国精神医学会が定めたDSM-5では、アルコール使用障害(AUD)の診断に11項目の基準が示されています。

これには「飲酒量や頻度の制御困難」「飲酒による役割の放棄」「身体的危険がある状況での飲酒」「飲酒継続による健康・人間関係の悪化」などが含まれます。

過去12か月間に該当項目が2〜3個なら軽度、4〜5個なら中等度、6個以上なら重度と分類されます。

ICD-10診断コード

世界保健機関(WHO)のICD-10では、アルコール依存症は「精神および行動の障害」の一種としてF10カテゴリーに分類されます。

診断には、強い飲酒欲求、飲酒制御の困難、飲酒優先、耐性の増大、離脱症状、飲酒継続による問題などの6項目のうち3つ以上が1か月以上続くことが条件とされています。これは国際的に統一された診断基準であり、日本の医療現場でも広く採用されています。

自己診断チェックリスト(簡易テスト)

自己チェックにはAUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)などの簡易テストが有効です。

たとえば「週に何日飲酒するか」「1回あたりの飲酒量」「飲酒をやめられない経験」「飲酒での失敗経験」などを点数化し、合計スコアでリスクを判定します。

高得点の場合は依存症予備軍または発症の可能性が高く、早期に専門医の診察を受けることが推奨されます。

放置すると起こる健康被害

アルコール依存症を放置すると、心身の健康に深刻かつ不可逆的なダメージを与えます。初期の不調は一時的なものに見えても、飲酒を続けることで臓器障害や脳機能の低下が進行し、日常生活や寿命に直接影響します。

さらに免疫力の低下によって感染症にもかかりやすくなります。これらの健康被害は、断酒や適切な治療を行わない限り改善が難しく、命に関わる合併症を引き起こす危険があります。

ここでは代表的な健康被害を解説します。

- 肝疾患(脂肪肝・肝硬変・肝がん)

- 脳の障害(アルコール性認知症・WKS症候群)

- 心臓・胃腸・免疫への影響

肝疾患(脂肪肝・肝硬変・肝がん)

アルコールは肝臓で代謝されますが、大量の飲酒は肝細胞に過剰な負担を与えます。

最初は脂肪肝から始まり、炎症が進むとアルコール性肝炎、さらに進行すると肝硬変になります。

肝硬変は不可逆的で、肝がんの発症リスクを大幅に高めます。自覚症状が出る頃には病状が進行していることが多く、定期的な検査と早期治療が不可欠です。

脳の障害(アルコール性認知症・WKS症候群)

長期の飲酒は脳の萎縮を引き起こし、記憶力や判断力が低下します。

特にビタミンB1欠乏によるウェルニッケ・コルサコフ症候群(WKS)は、急性期には意識障害や眼球運動障害、運動失調を伴い、慢性期には重度の記憶障害が残ります。

アルコール性認知症も進行が早く、日常生活に大きな支障をもたらします。

心臓・胃腸・免疫への影響

アルコールは心筋に直接ダメージを与え、心筋症や不整脈の原因となります。

また、胃粘膜を荒らして胃炎や胃潰瘍を引き起こし、消化吸収能力も低下します。さらに免疫機能が落ち、肺炎や結核などの感染症にかかりやすくなります。

これらは複合的に健康を蝕み、回復を遅らせます。

併発しやすい病気

アルコール依存症は単独で存在することは少なく、しばしば他の精神疾患や依存症、身体疾患と併発します。これはアルコールが脳や体に広範囲な影響を及ぼし、既存の症状を悪化させたり、新たな病気を引き起こしたりするためです。

特に精神面では、飲酒が一時的に症状を和らげるように感じられるため、自己治療的に使われやすく、それが依存と病気の悪循環を作ります。この章では代表的な併発疾患を解説します。

- うつ病や不安障害

- PTSDや強迫性障害

- 他の依存症(ギャンブル・薬物など)

うつ病や不安障害

アルコールは脳内の神経伝達物質に作用し、一時的に気分を高揚させたり不安を軽減したりします。

しかしその効果は短時間で、アルコールが切れると抑うつ感や不安感が強まります。

長期的には脳のセロトニンやドーパミンの働きが低下し、うつ病や不安障害が慢性化します。結果として、症状を紛らわせるための飲酒が依存をさらに悪化させます。

PTSDや強迫性障害

外傷体験や強いストレスによって発症するPTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者は、悪夢やフラッシュバック、不安を和らげるためにアルコールを使うことがあります。

同様に、強迫性障害(OCD)を持つ人が不安や緊張を軽減しようとして飲酒に頼るケースもあります。

これらは一時的な緩和に見えても、根本的な解決にはならず、症状と依存の双方を悪化させます。

他の依存症(ギャンブル・薬物など)

アルコール依存症の人は、ギャンブル依存や薬物依存といった他の依存症を併発しやすい傾向があります。

これは「依存性パーソナリティ」や、脳の報酬系の過敏さが共通要因として働くためです。

複数の依存症が重なると、治療はより困難になり、社会生活への影響も深刻化します。

社会的影響

アルコール依存症は本人の健康だけでなく、家族や職場、地域社会にまで深刻な影響を及ぼします。

飲酒による行動の変化や責任感の低下は、周囲との信頼関係を壊し、経済的損失や社会問題を引き起こします。また、依存症への偏見や誤解は、患者が治療を受ける障壁となり、問題を長期化させます。

この章では、依存症が社会に及ぼす主な影響を具体的に見ていきます。

- 職場でのパフォーマンス低下

- 家族関係の崩壊

- 飲酒運転や犯罪との関連

職場でのパフォーマンス低下

依存症になると、二日酔いや体調不良により欠勤や遅刻が増え、集中力や判断力も低下します。業務の質が落ちるだけでなく、ミスやトラブルの増加によって同僚や取引先との信頼も損なわれます。

さらに、飲酒を理由に職場での評価が下がり、キャリアの停滞や失職につながるケースもあります。

家族関係の崩壊

過度な飲酒は家庭内のコミュニケーションを阻害し、夫婦喧嘩や家庭内暴力(DV)の原因にもなります。

金銭面でも飲酒や関連費用が家計を圧迫し、生活が不安定になります。家族は依存症患者を支えようとするあまり「共依存」状態に陥り、自分の生活や健康を犠牲にしてしまうことも少なくありません。

飲酒運転や犯罪との関連

アルコールは判断力や反射神経を低下させ、飲酒運転による交通事故の大きな要因となります。

また、酩酊状態での暴行や破壊行為、窃盗などの犯罪に至るケースもあります。これらは被害者や社会全体に大きな損失をもたらし、依存症の社会的コストを増大させます。

治療法

アルコール依存症は、意志の力だけで克服するのが極めて困難な病気です。

しかし、適切な治療とサポートを受けることで回復は十分可能です。治療は医療機関での診断に基づき、患者の状態や生活環境に合わせて複数の方法を組み合わせて行われます。

大きく分けると、入院や外来での治療、心理療法、薬物療法、そして自助グループの活用があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選択することが成功の鍵です。

- 入院治療と外来治療の特徴

- 精神療法(動機づけ面接・認知行動療法)

- 薬物療法(抗酒薬・抗craving薬)

- 断酒会やAAの活用法

入院治療と外来治療の特徴

入院治療は、断酒を確実に行いながら離脱症状や合併症の管理を行える環境が整っています。

特に重度の依存症や身体的合併症がある場合、入院が有効です。

一方、外来治療は日常生活を維持しながら通院でき、軽度から中等度の依存症に適しています。いずれの場合も、治療期間は数か月〜1年以上に及ぶことがあり、継続的な支援が不可欠です。

精神療法(動機づけ面接・認知行動療法)

精神療法は、患者が断酒に向けた意欲を高め、飲酒行動を変えるための心理的支援です。動機づけ面接(MI)は、患者自身の中にある回復への動機を引き出す方法で、押し付けではなく対話を重視します。

認知行動療法(CBT)は、飲酒につながる思考や行動のパターンを見直し、健康的な対処法に置き換えていきます。

薬物療法(抗酒薬・抗craving薬)

薬物療法では、飲酒すると不快な症状を引き起こす抗酒薬(ジスルフィラムなど)や、飲酒欲求そのものを抑える抗craving薬(アカンプロサート、ナルメフェンなど)が用いられます。

薬物療法は単独ではなく、心理療法や生活改善と併用することで効果を発揮します。

断酒会やAAの活用法

断酒会やAA(アルコホーリクス・アノニマス)は、同じ経験を持つ仲間と支え合いながら断酒を続ける自助グループです。

定期的なミーティングで体験談を共有し、孤立感を和らげ、再飲酒のリスクを減らします。

地域やオンラインでも活動があり、治療後の再発予防にも有効です。

家族や周囲の対応方法

アルコール依存症の回復には、本人だけでなく家族や周囲の理解と支援が欠かせません。しかし、支えようとするあまり過度に関わりすぎると「共依存」となり、かえって回復を妨げることもあります。

大切なのは、感情的に振り回されず、適切な距離感で支援することです。

また、家族自身も心身の健康を保つためのサポートを受ける必要があります。ここでは、家族や周囲が取るべき対応のポイントを解説します。

- 共依存からの脱却

- 感情的に巻き込まれない方法

- 相談窓口・支援団体の利用

共依存からの脱却

共依存とは、依存症の本人を過剰に支え続けることで、結果的に依存を助長してしまう状態です。

例えば、飲酒の後始末を代わりにする、仕事や家族への嘘を肩代わりするなどが典型です。

共依存を断ち切るには、「本人の問題は本人が解決する」という姿勢を持ち、必要以上に介入しないことが重要です。

感情的に巻き込まれない方法

依存症の家族は、怒りや失望、罪悪感などの感情に振り回されがちです。しかし感情的なやり取りは関係悪化を招き、本人の防衛的態度を強めます。

冷静に事実を伝え、境界線を明確にすることが有効です。

また、家族自身がカウンセリングを受けてストレスを軽減することも勧められます。

相談窓口・支援団体の利用

全国には、アルコール依存症の家族を支援する団体や相談窓口があります。

保健所、精神保健福祉センター、断酒会家族会(Al-Anonなど)が代表的です。こうした場では、同じ立場の人との情報交換や励ましを得ることができ、孤立感を軽減できます。

予防方法

アルコール依存症は、正しい知識と日常の工夫によって予防可能な病気です。発症リスクを下げるためには、飲酒量や頻度を適切に管理し、ストレスを飲酒以外で解消する習慣を身につけることが重要です。

また、自分の飲酒傾向を客観的に把握し、早期に問題を察知することも予防につながります。ここでは、具体的な予防のための3つのポイントを解説します。

- 適正飲酒量の目安

- 飲酒日記やアプリによるセルフチェック

- ストレス発散方法の多様化

適正飲酒量の目安

厚生労働省は、健康を損なわないための「節度ある適度な飲酒量」を純アルコールで1日20g程度としています。

これはビール中瓶1本、日本酒1合、ワイン2杯程度に相当します。週に2日は休肝日を設け、肝臓を休ませることも大切です。適正量を超える飲酒は徐々に耐性を高め、依存症リスクを上げます。

飲酒日記やアプリによるセルフチェック

自分の飲酒量を正確に把握するためには、飲酒日記や専用アプリの活用が有効です。

飲んだ日、量、場所、気分などを記録することで、飲酒のパターンやトリガーを把握できます。記録を振り返ることで、過剰な飲酒や依存傾向に早く気づけます。

ストレス発散方法の多様化

飲酒を主なストレス解消手段にしてしまうと、依存症への道を進みやすくなります。

運動、趣味、読書、友人との交流、瞑想など、飲酒以外の方法を複数持つことが大切です。特に定期的な運動は、精神的安定と健康維持の両面で効果的です。

回復者の体験談

回復者の声は、アルコール依存症の深刻さと回復の可能性を示す貴重な情報源です。実際に依存症から抜け出した人の経験は、同じ悩みを抱える人やその家族にとって大きな励みになります。

体験談を通じて、断酒後の生活の変化や社会復帰のプロセス、そして回復後に直面する課題が明らかになります。ここでは、代表的な3つのテーマで回復者の実例を紹介します。

- 断酒成功者の生活変化

- 社会復帰のプロセス

- 回復後の課題と向き合い方

断酒成功者の生活変化

断酒に成功した多くの人は、まず健康面での大きな改善を実感します。体重や肝機能の数値が改善し、睡眠の質が向上します。

また、感情の安定や集中力の回復によって、仕事や家事の効率も上がります。さらに、家族や友人との関係が改善し、信頼を取り戻すことができたという声も多く聞かれます。

社会復帰のプロセス

社会復帰は段階的に進むのが一般的です。まずは断酒を継続できる生活リズムを確立し、その後に就労や社会活動を再開します。

自助グループやカウンセリングを継続しながら、再飲酒のリスクを管理します。回復過程では、周囲の理解とサポートが重要な役割を果たします。

回復後の課題と向き合い方

断酒後も飲酒欲求は完全には消えず、ストレスや特定の環境がきっかけで再飲酒するリスクがあります。

また、長期間の飲酒で失われた社会的信用や経済的基盤を再構築する必要があります。回復者は、日常的に自己管理を行い、健康的な生活習慣を維持しながら課題と向き合っています。

アルコール依存症と他の依存症の違い

アルコール依存症は、依存症という大きなカテゴリの中の一つですが、薬物依存症やギャンブル依存症、行動依存症とは異なる特徴を持っています。

依存症の共通点は「やめたくてもやめられない」状態と、その結果として生活に支障が出ることですが、依存対象の性質によって身体的影響や治療アプローチが異なります。この章では、代表的な依存症との違いを比較します。

- 薬物依存症との比較

- ギャンブル依存症との比較

- 行動依存症との比較

薬物依存症との比較

薬物依存症は違法薬物や医療用薬品の乱用によって発症します。

アルコール依存症と同様に脳の報酬系に作用し、強い渇望や離脱症状を引き起こしますが、薬物依存は即効性が高く、身体へのダメージが急速に進行する傾向があります。

一方、アルコールは合法で入手しやすく、発症までに時間がかかるため、本人や周囲が依存に気づくのが遅れることがあります。

ギャンブル依存症との比較

ギャンブル依存症は、金銭を賭ける行為によって脳内報酬系が刺激され、快感を繰り返し求める状態です。

アルコール依存症と異なり、直接的な身体的ダメージはありませんが、借金や犯罪など社会的損失が極めて大きくなります。

また、ギャンブル依存とアルコール依存が併発するケースも少なくなく、治療では両方に対応する必要があります。

行動依存症との比較

行動依存症は、買い物やゲーム、インターネット利用など特定の行動に過剰にのめり込み、日常生活に支障をきたす状態です。

アルコール依存症と異なり、物質を摂取するわけではありませんが、脳の神経回路の変化や衝動性の高まりなど、依存のメカニズムは共通しています。

治療では行動パターンの修正と心理療法が中心となります。

有名人の事例と社会的意義

有名人がアルコール依存症を公表することは、依存症に対する社会の理解を深め、偏見を減らす大きなきっかけになります。著名人の経験談はメディアを通じて広く伝わり、「誰でも依存症になり得る」という事実を社会に認識させます。

また、回復や治療のプロセスを共有することで、同じ悩みを持つ人々の希望や勇気につながります。この章では、有名人が公表した経緯とその社会的効果について解説します。

- 公表した有名人の経緯と影響

- 社会的偏見を減らす効果

公表した有名人の経緯と影響

一部の俳優、ミュージシャン、スポーツ選手は、自身の飲酒問題や依存症の経験を公にしています。公表の背景には、再発防止への決意や同じ病気に苦しむ人へのメッセージがあります。

これらの告白は、ファンや社会に大きなインパクトを与え、依存症を「恥」ではなく「治療すべき病気」として認識させる契機となります。

社会的偏見を減らす効果

依存症には「意志が弱い」「自己管理ができない」という誤ったイメージが根強くあります。しかし、有名人の事例が広く報道されることで、依存症が脳や心理の問題であるという理解が広がります。

結果として、治療へのハードルが下がり、早期受診や予防への意識向上にもつながります。

メディア報道と注意点

アルコール依存症に関するメディア報道は、社会の理解を広げる一方で、誤った情報や過度なレッテル貼りによって偏見を助長する危険もあります。

正確な情報発信は、依存症の予防・治療促進に不可欠ですが、取材や報道の方法によっては、当事者や家族に二次的な被害を与える可能性があります。この章では、報道を受け取る際や発信する際に注意すべき点を解説します。

- 根拠のない中傷やレッテル貼りの危険性

- 情報の信憑性確認の重要性

根拠のない中傷やレッテル貼りの危険性

依存症患者に対して「だらしない」「社会不適合」といった偏見を助長する報道は、治療意欲を削ぎ、孤立を深めます。また、有名人の逮捕や不祥事に絡めて過剰に依存症を強調すると、病気そのものが負のイメージで固定されかねません。

事実に基づかない中傷やセンセーショナルな見出しは、当事者だけでなく家族や支援者にも大きな精神的負担を与えます。

情報の信憑性確認の重要性

依存症に関する統計や治療法は、医療機関や公的機関の発表など信頼できる情報源から得ることが重要です。SNSやネット記事には誤情報や偏った意見も多く含まれており、そのまま信じると誤った対応をしてしまう危険があります。

報道や記事を読む際は、情報源や裏付けの有無を確認する習慣を持ちましょう。

アルコール依存症の回復は病気への理解と周囲の支えが重要

アルコール依存症は、本人の意志だけで克服するのが難しい慢性疾患ですが、適切な治療とサポートを受けることで回復は十分に可能です。

本記事では、依存症の定義や症状、原因、診断基準、治療法、予防策、そして社会的影響や回復者の体験談まで幅広く解説しました。重要なのは、依存症を「恥」や「性格の問題」として隠すのではなく、病気として正しく理解することです。

早期発見と早期治療は、回復の可能性を大きく高めます。自分や家族に不安な兆候がある場合は、ためらわず専門機関や医療機関に相談することが大切です。

また、社会全体が依存症への偏見をなくし、支え合う環境を整えることで、再発防止や予防にもつながります。正しい知識と周囲の理解こそが、回復への最も強い後押しとなります。